Stratégie, sécurité et défense

Nicolas-Jean Brehon

-

Versions disponibles :

FR

ENNicolas-Jean Brehon

Conseiller honoraire au Sénat, spécialiste des questions budgétaires

La Pologne a mis la sécurité au premier rang de ses priorités durant sa présidence du Conseil (janvier-juin 2025). Voilà bientôt un an que la Commission a présenté un programme pour l’industrie européenne de la défense (EDIP) qui vise à renforcer les capacités industrielles européennes. S’il est mis en place, ce programme viendra renforcer le fonds européen de défense (FED) créé en 2021 et qui a financé cent soixante-deux programmes liés à l’industrie d’armement. Les coopérations sont nombreuses et étendues. Les programmes choisis par la Commission réunissent en moyenne dix-sept entités et la Commission prend soin de nommer des chefs de file coordonnateurs dans presque tous les États. Des interrogations commencent à affleurer. Après trois exercices, il est utile de dresser un bilan à mi-parcours pour éclairer les choix futurs.

***

L’Union européenne est à la veille de choix cruciaux. La sécurité de l’Europe est la priorité de la présidence polonaise du Conseil. Comme elle l’est pour tous les États membres, tous rangés derrière l’Ukraine. Le premier dossier à régler concerne les capacités. En mars 2024, la Commission a présenté une proposition de programme d’investissement dans le domaine de l’industrie de la défense (EDIP) qui s’inscrit dans la logique des programmes européens développés depuis quelques années. Le Fonds européen de défense (FED) prévu pour la période 2021/2027 est le principal d’entre eux.

A - La percée singulière des soutiens européens à l’industrie de défense

1/ Jusqu’en 2021, le budget européen n’a pas de fonds dédiés à la défense

a) L’intervention de l’Union dans le domaine de la défense relève des États

La défense entre dans le champ d’action de l’Union européenne avec le traité de Maastricht en 1992 et la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le traité est quasi concomitant avec l’éclatement de la Yougoslavie. Une guerre aux portes et à portée de l’Europe. Ce devait être « l’heure de l’Europe »[1], la guerre des Balkans fut surtout une démonstration de la suprématie américaine. Les armées nationales participent aux opérations de l’OTAN mais l’Union européenne est absente. Néanmoins, en fin de conflit, après un accord sur les coopérations avec l’OTAN[2], l’Union européenne parvient à monter en 2003 sa première opération militaire (EUFOR Concordia) en Macédoine.

Le traité de Lisbonne de 2007 marque une avancée en organisant la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)[3] et prévoit les missions que l’Union européenne peut entreprendre en prenant appui sur les capacités militaires des États[4]. Ils peuvent établir des coopérations approfondies : les coopérations structurées permanentes. L’annexion de la Crimée en 2014 donne une impulsion décisive. La menace militaire réapparaît en Europe. C’est le début d’un foisonnement d’initiatives politico-militaires de la part des États[5] comme de la Commission[6]. Dans les faits, la politique européenne de la défense fut surtout consacrée à la projection de forces. Cet activisme n’a pratiquement pas de concrétisation dans le budget de l’Union. Les dépenses militaires existent… mais elles sont financées autrement.

b) Les opérations militaires de l’Union sont financées hors budget européen

Concordia, première opération militaire de l’Union européenne, a été suivie de dix-huit autres principalement en mer Méditerranée et en Afrique[7]. Formellement, ces opérations sont des actions communes décidées par le Conseil à l’unanimité[8]. Une part du financement est commun[9] mais les dépenses sont financées par les Etats hors budget de l’Union[10]. Les règles sont fixées par le dispositif Athéna[11]. Le financement collectif ne concerne que les coûts communs. La prise en charge varie selon la nature des dépenses et la phase de l’opération. En 2021, la Facilité Européenne pour la Paix (FEP), succédant à Athéna, devient l’instrument principal de l’aide militaire européenne. Les missions sont élargies à l’assistance qui permet de renforcer les capacités militaires des États tiers en fournissant à la fois des matériels non létaux et létaux. Conçue comme un outil d’assistance militaire destinée aux pays africains faisant face aux menaces terroristes, ce mécanisme sera utilisé pour financer l’aide militaire à l’Ukraine.

Avant le Fonds européen de défense, la Facilité fut l’avancée européenne la plus marquante dans le domaine militaire. Avant l’Ukraine, la plupart de ces opérations avaient été modestes. En vingt ans, les opérations militaires de l’Union européenne ont représenté une dépense de 628 millions €. Les coûts communs ne constituent en moyenne que 10 à 15% du coût des opérations qui restent largement financées par les Etats. Sur cette base, les opérations militaires européennes ont représenté entre 5 et 6 milliards €.

Pour l’’aide militaire à l’Ukraine, financée par la Facilité, les armes ne sont pas fournies par l’Union européenne, mais sont remboursées aux États. L’enveloppe prévue sur la période 2021-2027 est de 17 milliards €.

2/ L’émergence des soutiens européens à l’industrie d’armement

a) Le tournant de 2021

En premier lieu, le verrou institutionnel va être levé. La lettre du traité en matière militaire[12] est simple : pas d’avancée sans décision du Conseil à l’unanimité[13]. L’implication de l’Union va être bouleversée par une astuce de procédure. Car si l’industrie de défense concerne un domaine qui est de la compétence des États, elle est avant tout une industrie, qui relève des règles relatives au marché intérieur, domaines dans lesquels l’Union européenne a toute légitimité. L’industrie relève des compétences d’appui[14] et le marché intérieur guide l’action de l’Union depuis l’acte unique de 1986[15]. Tous les fonds créés vont être adoptés par des actes législatifs ordinaires. Avec cette « communautarisation rampante » la Commission est devenue « une actrice incontournable en matière de défense »[16].

En second lieu, le volet budgétaire va cimenter cette percée spectaculaire. La défense apparaît pour la première fois dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 dans une nouvelle rubrique « sécurité et défense ». La programmation n’est pas seulement un document budgétaire fixant des plafonds de dépenses mais aussi un document d’affichage politique énonçant des priorités. Il regroupe alors l’appui à l’industrie d’armement et un programme mobilité destiné à améliorer le transport militaire entre les États[17], même si la rubrique ne représente qu’une part modeste du budget (1,23%). Après la révision du CFP du 29 février 2024, le montant atteint 16,4 milliards € (prix courants). Les seules dépenses militaires représentent 11,14 milliards € sur la période 2021-2027[18].

b) Les dépenses d’armement dans le budget européen

Toutes les initiatives liées à la sécurité et la défense mettent l’accent sur les capacités industrielles et l’effort d’armement. Le manque d’investissement et la fragmentation de l’offre de matériels militaires sont les handicaps structurels de l’industrie de défense européenne[19].

La première initiative en faveur des coopérations industrielles européennes remonte à la création en 1996 de l’organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), une organisation intergouvernementale qui rassemble quelques États mais n’a pas de moyen financier. En 2004, le Conseil crée l’agence européenne de défense (AED), destinée à soutenir les projets coopératifs des États dans l’industrie de défense. Le budget annuel est limité mais le rôle de l’Agence est suffisamment important pour qu’elle figure dans le traité de Lisbonne[20]. En 2018, l’Union européenne crée le programme européen de développement industriel de la défense (EDIDP), précurseur des fonds qui vont suivre.

Le fonds européen de défense (FED) créé en 2021 devient le fonds du soutien des projets coopératifs d’armement. La guerre en Ukraine est un accélérateur puissant. Elle entraîne la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) pour soutenir les achats groupés d’armements incluant au moins trois États[21]. La contribution versée aux Etats représente 15 % du coût total. L’instrument est doté de 300 millions € sur la période 2023-2025. Suite le programme de soutien à la production de munitions (ASAP) qui vise à porter la capacité de production de munitions de l’industrie européenne à 2 millions d'obus par an d'ici à la fin de 2025. L’aide est versée aux entreprises. Le budget alloué est de 500 millions € pour la période 2023-2025.

Les dotations consacrées aux dépenses militaires dans le budget européen atteindront 1,8 milliard € en 2025. Une somme dérisoire par rapport aux dépenses militaires des États membres (552 milliards € en 2024) mais significative à l’échelle du budget européen[22].

3/ Le Fonds européen de défense, principal outil de soutien à l’industrie d’armement

a) Sur le plan budgétaire, un niveau significatif

Jusqu’en 2021, les dépenses militaires de l’Union européenne n’ont été que symboliques. Les seules dépenses significatives (liées aux interventions extérieures) relevaient des États via un financement spécifique et hors budget européen. Le Fonds européen de défense fait entrer les dépenses militaires dans le budget européen, avec initialement 8 milliards € sur 2021-2027 majoré de 1,5 milliard après la révision du CFP en 2024. Il intervient sous la forme de subventions à des programmes menés en coopération. Les aides sont versées aux entités (sociétés ou organismes impliqués dans la défense, laboratoire de recherche, etc.). Il intervient en cofinancement (souvent 80 %, voire 100 %). L’enveloppe est répartie pour un tiers vers les soutiens à la recherche et pour deux tiers vers les soutiens aux développements. Le niveau moyen budgété depuis la création du FED a été un peu inférieur à un milliard € par an mais la dotation doit augmenter d’ici la fin du programme : 1,4 milliard € budgétés en 2025.

b) Un fonctionnement novateur

Cette originalité ne peut être comprise sans comparaison. L’Union européenne intervient dans le domaine militaire principalement par deux fonds : la FEP (opérations) et le FED (industrie). Les deux fonds suivent des procédures différentes. L’un est financé par les États, avec une décision d’intervention à l’unanimité ; l’autre est financé par le budget européen avec une enveloppe annuelle fixée par l’autorité budgétaire (Conseil et Parlement) et une décision de la Commission, responsable in fine de la sélection des propositions et de l’entité coordinatrice. L’enjeu budgétaire est accessoire car les niveaux de contributions sont comparables. Mais l’autorité de décision n’est pas la même.

La Commission européenne est assistée d’un comité composé des représentants des États membres[23], qui participe à l’élaboration du programme de travail, à l’appel à propositions et à la sélection des dossiers. Elle est assistée d’un groupe d’« experts indépendants » issus d’ « un éventail d’États membres aussi large que possible » chargés d’évaluer les aspects éthiques des projets. S‘agissant de questions militaires, l’assistance du comité joue un rôle déterminant.

c) Un fonds utile pour la construction européenne

Le FED est un outil budgétaire parmi les plus intéressants, celui où l’Union européenne trouve toute sa légitimité. Car le fonds, comme les programmes de recherche, favorise la coopération européenne, ce qui n’est pas le cas des principales politiques budgétaires comme la politique agricole commune et la politique de cohésion, qui sont des politiques de redistribution. L’Union européenne, c’est faire travailler les gens ensemble et pas seulement redistribuer l’argent via le budget européen[24]. Le FED le fait.

d) Un potentiel important

Le FED participe à renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). Mais, avec 9,5 milliards €, l’Union européenne reste un acteur secondaire. Plusieurs voix ont appelé à changer d’échelle. En janvier 2024, le commissaire Thierry Breton avait évoqué un plan d’équipement à 100 milliards €. En juin, la présidente de la Commission estimait que l’Union européenne aura besoin de 500 milliards € d’investissements dans le secteur de la défense au cours de la décennie. Quel que soit le niveau de la part « communautaire » (20, 50 ou 100 % ?), l’implication de l’Union européenne aura évidemment une autre dimension. Même si la question du financement (par emprunt ?) reste entière. C’est pourquoi l’expérience du FED doit être analysée avec attention.

B - Bilan à mi-parcours (2021-2023) des soutiens du Fonds européen de défense

1/ Résultats généraux[25]

Trois exercices se sont écoulés depuis la création du FED (2021,2022,2023). Cent-soixante-deux programmes ont été financés à hauteur de 3,1 milliards €.

- Le FED est entré dans le paysage industriel. Depuis le début des appels à propositions, le fonds a reçu 512 propositions. Les candidats aux financements européens sont de plus en plus nombreux.

- Il finance des projets de toute taille (de 3 à 100 millions) et sur un spectre large, des satellites au cockpit des avions ou à la vision infrarouge. Mais il s’agit en majorité de petits programmes inférieurs à 5 millions €.

- La Commission a veillé à ce que les coordinations bénéficient aux entités de presque tous les États membres

- L’objectif de coopération est atteint. Les consortiums financés regroupent en moyenne dix-sept entités.

2/ Observations sur la répartition géographique des programmes sélectionnés

a) Le large éventail des coordinations

Certes, les États ayant une industrie militaire ont été les principaux bénéficiaires des allocations du Fonds et des coordinations (France, Espagne[26], Grèce, Italie, Allemagne). Mais la Commission a aussi désigné des entités coordinatrices (Roumanie, Slovénie, Portugal, Irlande, Chypre) de pays assez peu connus pour leur industrie militaire. Cette répartition, en fait cette dispersion, doit être analysée.

Première hypothèse : la concurrence. Même si elle n’est plus le guide suprême de l’action européenne, la concurrence imprègne toujours les mentalités au sein de la Commission et les choix européens. Il faut de la concurrence, y compris en soutenant les petits contre les grands, les pépites potentielles contre les leaders établis. Place aux nouveaux industriels[27].

Deuxième hypothèse : profiter de l’appui budgétaire au secteur de l’armement pour faire émerger un nouveau paysage industriel européen. La guerre moderne a vu la combinaison de la high tech et du low cost, ce qui ouvre le champ des sélections. Ainsi, il s’agirait moins de chercher un partage du travail (work allocation) que de développer une industrie de défense partout où cela est possible. Le levier du FED est-il le bon relais ?

Troisième hypothèse : la sélection des projets résulte avant tout de l’affichage et du choix politiques veillant à ce que chaque État, n’étant pas oublié, se sente impliqué dans ce processus de coopération européenne qui a toujours impliqué un arbitrage entre l’efficacité et l’équilibre. La Coopération structurée permanente (CSP) décidée en 2017 est un exemple de cette difficulté opposant partisans d’une CSP centrée sur un noyau dur et partisans d’une CSP étendue au plus grand nombre. C’est cette conception qui a prévalu alors et qui a été confirmée avec le FED. L’assistance du comité chargé d’opérer une sélection n’est sans doute pas étrangère à cette situation.

b) La situation de trois pays peut être détaillée

La France, qui a su rivaliser dans le domaine de l’armement avec les plus grands[28], est le premier bénéficiaire du FED pour les coordinations et les participations. Les entreprises Thales et Airbus Defence, exemples de coopérations européennes, représentent à elles seules 25 % des coordinations des projets de plus de 20 millions €. Sur le plan strictement budgétaire, c’est une bonne opération. La France contribue à hauteur de 17,2% au financement du budget de l’Union européenne et trouve dans le FED un moyen d’améliorer son taux de retour qui n’est en moyenne que de 11%[29].

L’Allemagne n’est pas et ne se voit pas comme une puissance militaire. Mais elle a une industrie militaire et une longue expérience des coopérations. Sa place dans les coordinations du FED peut surprendre. Premier contributeur du fonds, elle n’obtient que 7% des coordinations européennes[30]. Faut-il y voir un signe, une prise de distance vis-à-vis des coopérations ou même des questions de défense européenne ? Les priorités du moment sont ailleurs.

La Pologne n’a que très peu de coordinations, une par an sur des projets mineurs. Cela ne signifie pas que Varsovie n’a pas d’industrie militaire[31] mais l’implication dans les coopérations européennes est réduite. En matière d’équipements militaires, la Pologne a pris d’autres options.

3/ Interrogations pour l’avenir

Le Fonds européen de défense a trouvé son allure de croisière. Sur les bases actuelles, l’enveloppe de 5 milliards restant à répartir en trois ans financeraient 270 projets. Avant qu’il ne devienne une sorte de référence pour les fonds futurs destinés au financement des capacités militaires, des interrogations apparaissent.

a) Coopérations européennes contre coopérations bilatérales ?

L’industrie militaire est habituée aux coopérations choisies et non imposées. Elle ne le fait pas toujours spontanément ni avec la ferveur des précurseurs de la construction européenne. Car l’expérience n’a pas toujours été concluante. Les déboires ne manquent pas[32]. Mais elle le fait.

Les coopérations actuelles sont longues à établir, elles échouent parfois sur de simples questions de calendrier, mais elles partent des besoins des armées. Les coopérations en cours sont nombreuses. Beaucoup d’États continuent à encourager ces coopérations bi- ou multilatérales mais avec un petit nombre d’opérateurs. Même si les partenaires changent. La coopération traditionnelle avec l’Allemagne reste fondamentale mais paraît devoir être équilibrée avec d’autres pays[33], de crainte peut-être que la coopération européenne imposée ne se fasse au détriment des coopérations bilatérales classiques que les industriels considèrent plus efficaces.

b) Les critiques rituelles sur les procédures

Les critiques sur la fraude sont anciennes mais ont été dévastatrices. Depuis, la Commission s’entoure de procédures dont se plaignent volontiers les industriels, a fortiori ceux qui n’ont pas été sélectionnés. 32% des propositions sont sélectionnées, cela signifie que 68% ne le sont pas. Alors que le coût d’entrée est le même (trouver des partenaires, si possible issus des nouveaux États membres, s’entendre sur les partages et sur l'échéancier, etc.), pour un familier des coopérations, « le process est d’une telle lourdeur (comme les financements R&T européens classiques) que l’analyse des attributions traduit plutôt la capacité des entreprises à investir dans un tel process bureaucratique que l’intérêt réel des industries ».

c) Qui décide et comment ? Un saut fédéral ?

La Commission décide de l’attribution des fonds après avis d’un comité composé de représentants des États membres. Une composition large qui implique des avis différents, voire divergents, sur les thématiques à privilégier, les dossiers présentés, les entités participant aux consortiums. Ce n’est faire injure à personne que d’admettre que, dans le domaine militaire, les moyens, la proximité des menaces, mais aussi les besoins et les expériences nationales sont divers. Le comité apporte un filtre qui fait abstraction de l’essentiel. Est-ce à un comité d’experts de sélectionner les programmes d’armement des armées en prenant soin de n’oublier personne mais en omettant les besoins des armées et les objectifs définis par les États ?

Le passage de l'autorité de décision des États à l’Union renvoie à la question fédérale. En 2019, à l’occasion de la création du FED, Alain Lamassoure présenta un amendement prônant le transfert des compétences d’armement à l’Union : « La défense illustre clairement qu’une plus grande efficacité pourrait être atteinte par le transfert à l’UE de certaines compétences qui sont actuellement celles des États, ainsi que des crédits y afférents. » L’amendement fut rejeté mais le FED en est un substitut.

Cette évolution interpelle. Encore faut-il que les États et les industriels proposent une solution de substitution crédible. La dernière coopération annoncée avec l’Allemagne concerne le char du futur franco-allemand MGCS. Une coopération politique[34] signée après sept ans de préparation et destinée surtout à contrer l’initiative du plan Breton (100 milliards) afin de montrer que les coopérations bilatérales restent actives. Mais, quelques mois plus tard, le programme semblait déjà compromis[35].

d) L’ombre tutélaire de l’allié américain

Soutenir les productions européennes est une chose. Les vendre aux Européens en est une autre. La coopération avec l’OTAN est une référence systématique dans toutes les initiatives touchant à la défense. Rien de plus normal. Mais la situation interroge lorsque le référent obligé devient le fournisseur attitré. 80% des investissements des États membres dans le domaine de la défense depuis 2022 ont été réalisés avec des fournisseurs de pays tiers, dont 63% venant des États-Unis.

La Commission est dans une position ambiguë. En mars 2024, elle invite les États membres à faire en sorte qu’au moins 50% de leurs investissements en matière de défense soient réalisés au sein de l’Union d’ici à 2030, et 60% d’ici à 2035. Mais en octobre, sa présidente évoque le marché unique des produits de défense. Dans l’Union européenne, marché unique signifie aussi marché ouvert suscitant l’inquiétude des industriels.

80% des achats d’armement ! Est-ce en raison de la qualité et de la disponibilité insuffisante des productions européennes ou d’autres paramètres interviennent-ils ? « Les achats d’armement ont une dimension éminemment politique, en ce qu’ils sont souvent motivés par la volonté des pays acquéreurs d’obtenir des garanties de sécurité de la part du pays cédant »[36]. Tandis que la France prône une préférence européenne, plusieurs États refusent de restreindre l’intervention des tiers. C’est le choix assumé des deux principaux acheteurs, l’Allemagne et la Pologne.

Le FED « contribue aux intérêts de l’Union ». Mais pour d’autres, les priorités vont à la sécurisation des alliances. Intérêts contre priorités : un dilemme crucial pour l’avenir de la défense européenne.

Annexes

Annexe 1

Les dépenses de soutien à l’industrie d’armement

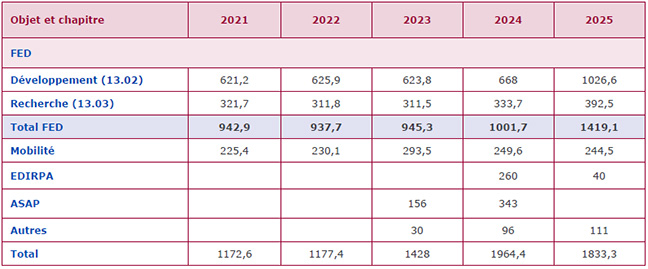

Tableau 1 : Dépenses militaires dans le budget européen (crédits d’engagement, millions €)

Sources : Budgets de l’UE, compilation de l’auteur pour la Fondation

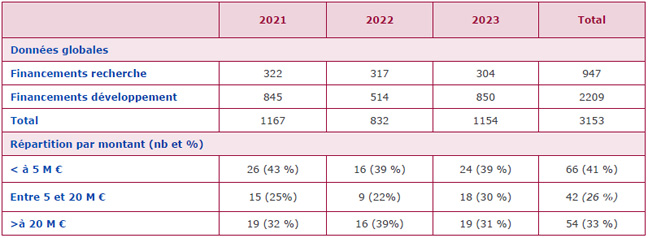

Tableau 2 : Les soutiens du FED 2021-2023. Données financières (millions €)*

Sources : Compilation de l’auteur pour la Fondation. Les décisions d’attributions de la Commission portent sur les programmes de l’année n-1, ce qui explique le décalage avec le budget de l’UE

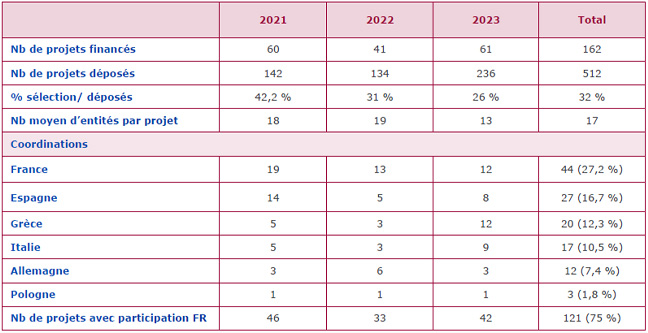

Tableau 3 - Les soutiens du FED (2021-2023). Données économiques et industrielles

Sources : Compilation de l’auteur pour la Fondation

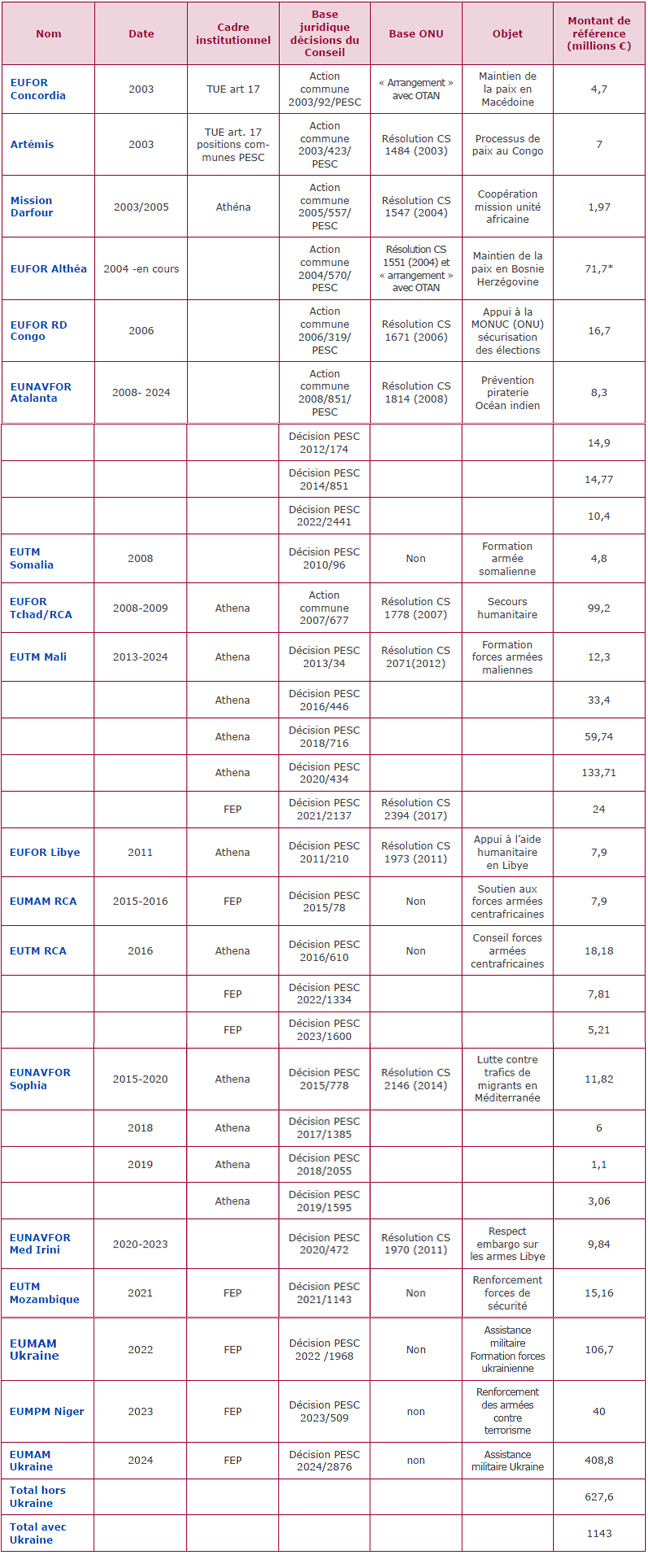

Annexe 2

Coûts des opérations militaires de l‘Union européenne

Sources : Décisions PESC, compilations de l‘auteur pour la Fondation

*coût prévu dans l’action commune de 2004. La force européenne comptait alors 7000 personnes. La force a été redimensionnée en 2007 à 1400 personnes. Le coût n’est pas précisé.

[1] Voir l’Union européenne et les Balkans, Revue de l’Union européenne, 2019

[2] L’accord dit “Berlin Plus” adopté le 17 mars 2003.

[4] Les missions dites de Petersberg ont été adoptées dans le cadre de l’UEO en 1992 et reprises par le traité d’Amsterdam de 1997.

[5] Mise en œuvre d’une coopération structurée permanente ; autonomie stratégique énoncée au sommet de Versailles en mars 2022, etc.

[6] Stratégie de sécurité, discours sur l’état de l’Union en 2016, Livre blanc sur la défense, etc.

[8] Unanimité modulée par l’abstention constructive, une procédure introduite par le traité d‘Amsterdam. Elle permet à un Etat de ne pas approuver une action sans bloquer la décision des autres.

[9] Les opérations extérieures engendrent trois types de dépenses : les coûts administratifs pris en charge par le budget européen, les coûts opérationnels à la charge des Etats participant à l’opération, et les coûts opérationnels communs pris en charge par le mécanisme de financement collectif.

[10] Le financement est partagé entre les Etats sur la base de leur produit national brut à l’exception des Etats qui se sont abstenus lors de l’adoption de l’action commune.

[11] Décision (PESC) 2004/197du Conseil du 23 février 2004

[12] Il ressort de la lecture combinée des articles 4, 5, 42 et 45 du TUE que la politique de défense reste une compétence nationale, la PESC s'exerçant dans un cadre intergouvernemental.

[13] L’unanimité n’empêche pas l’efficacité. L’assistance militaire à l’Ukraine a été organisée en quelques semaines « Qui aurait parié sur l’unité européenne dès le premier jour de l’agression russe en Ukraine et sur un soutien militaire massif de l’Union européenne ? Nous l’avons fait. » Emmanuel Macron, 25 avril 2024

[14] Les compétences d’appui sont définies à l’art 6 du TFUE.

[15] Les fonds de soutien aux industries de défense sont fondés sur l’article 173 du TFUE.

[16] Elsa Bernard, La communautarisation de la défense européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, Revue trimestrielle de droit européen 2023

[17] L’UE avance sur le plan militaire mais de façon désordonnée, Le Monde, 15 mai 2024.

[18] Projet de loi de finances pour 2025, document annexe Les relations financières avec l’UE.

[19] Rapport d’information sur l’industrie de défense de MM Jean-Charles Larsonneur et Jean-Louis Thiériot, mai 2024.

[21] Par exemple 10 canons Caesar en France, 5 en Italie, 5 en Roumanie.

[23] Le comité est assisté de l’Agence européenne de défense et du service européen d’action extérieure.

[24] La première solidarité européenne est celle du budget. Les transferts financiers annuels entre pays contributeurs et pays bénéficiaires représentent environ 40 milliards par an.

[25] Voir annexe 1 tableaux 2 et 3

[26] L’Espagne est le pays montant en matière militaire rejoignant les coopérations traditionnelles. Comme c’est le cas du programme SCAF de système de combat aérien du futur.

[27] Il y a des centres d’excellence en Lituanie « hot spot » européen en matière de cybersécurité.

[28] Voir rapport SIPRI

[29] Le solde net, en l’espèce la contribution nette, s’établit à 7,5 milliards € en moyenne sur trois ans.

[30] L’Allemagne est plus présente dans les participations simples, au deuxième rang après la France.

[31] Le consortium PGZ intègre chantier naval, entreprises électroniques, armement et munitions. L’entreprise WB Group est réputée pour de petits drones et des munitions téléopérées (drones explosifs kamikazes) fabriqués et exportés par centaines de milliers.

[32] Explosion des coûts, retards, multiplications des versions pour tenir compte des spécifications nationales. Voir notamment les déboires de l’Airbus A400 M maintes fois commentés.

[33] Cf traité de janvier 2023 entre la France et l’Espagne de coopération en matière de défense annonçant des coopérations dans le domaine capacitaire. Rapport parlementaire de Nicolas Forissier

[34] Le très politique char franco-allemand, Slate 26 mai 2024

[35] Le projet franco-allemand de char du futur prend du retard, Laurent Lagneau, Zone militaire, octobre 2024.

[36] Rapport d’information sur l’industrie de défense AN mai 2024, Op. cit.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Asie et Indopacifique

Pierrick Bouffaron

—

7 avril 2025

Démocratie et citoyenneté

Radovan Gura

—

24 mars 2025

Stratégie, sécurité et défense

Stéphane Beemelmans

—

17 mars 2025

Ukraine Russie

Alain Fabre

—

10 mars 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :