États membres

Olivier Rozenberg

-

Versions disponibles :

FR

ENOlivier Rozenberg

A intervalles réguliers, des consultations électorales laissent penser que, du point de vue de son rapport à l'Europe, il y a " quelque chose de pourri " dans la République française. En 1992, le traité de Maastricht fut approuvé à une courte majorité. Près d'un député européen français sur deux élu en 1999 se déclarait hostile aux traités européens. En 2005, le " non " des Français, consultés par référendum, enterra le projet de Constitution européenne. En 2014 enfin, le Front national, parti d'extrême droite opposé à l'euro, sortit vainqueur, en voix et en sièges, des élections européennes. Au regard du rôle historique majeur joué par la France dans la fondation de l'intégration européenne à partir des années 1950[1], cette suite d'évènements surprend. La multiplication des épisodes de crise et de tension depuis plus de vingt ans laisse penser que ces phénomènes n'expriment pas seulement le rejet du pouvoir exécutif ou les inquiétudes de l'opinion face aux difficultés économiques du pays. Il y a, c'est notre thèse, quelque de chose de plus profond et de plus directement européen dans cette évolution et qui tient à ce qu'on appelle, en anglais, le narrative national de l'Europe. Les élites françaises ont bâti un récit public de justification de l'intégration européenne qu'on peut résumer avec la formule de " l'Europe puissance ". Après avoir expliqué en quoi ce récit consiste, cette contribution prend la mesure de sa progressive usure avant d'analyser les difficultés à lui en substituer un nouveau.

1.Le récit ambigu de l'Europe puissance

L'objectif d'une paix durable en Europe, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne, constitue un élément ancien et central au discours national de justification de l'intégration européenne. Cependant, ce credo pacifiste se mêle souvent d'une argumentation plus soucieuse de la puissance et du prestige national. " L'euro fait la force " : ce slogan choisi par le gouvernement français pour vendre l'euro à l'opinion à la fin des années 1990 offre un bon aperçu du récit de l'Europe puissance. Il postule en effet que la construction européenne est gage, pour la France, de puissance, de force et d'efficacité[2]. Le surcroit de puissance apporté par l'Europe ne tient pas tant aux économies d'échelle offertes par l'intégration qu'à la dimension géographique de la zone européenne. Le raisonnement est, au fond, plus géopolitique qu'économique. Durant la guerre froide, la Communauté économique européenne est vue comme un ensemble à même de faire face à l'URSS et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis. Depuis les années 1990, l'Union européenne est présentée comme une protection dans le cadre de la mondialisation contre la concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre ou des multinationales.

L'idée d'Europe puissance s'enracine dans le constat lucide d'un déclin de l'influence internationale de la France. La défaite militaire de 1940, la situation critique de l'après-guerre et la décolonisation : tout contribua à la prise de conscience, par les élites politiques et administratives, que le pays ne pouvait plus prétendre influencer seul le cours des affaires mondiales. L'Europe se présente de ce point de vue à la fois comme un renoncement et comme une utopie : renoncement à une certaine prétention messianique de la nation héritée de la Révolution française mais aussi utopie dans l'idée de redimensionner cette prétention à l'échelle européenne. L'idée implicite de l'Europe puissance est en effet que ce que la France ne peut plus faire seule dans le monde, elle le fera en Europe et par l'Europe. Il y a donc une ambiguïté congénitale dans le récit de l'Europe puissance. La construction européenne et les transferts de souveraineté qu'elle implique sont acceptés, si et seulement si, ils contribuent à restaurer ou maintenir la puissance hexagonale. L'Europe est au fond un moyen au service d'une cause nationale.

Les exemples abondent de l'ambiguïté du positionnement pro-européen de la France depuis l'origine. Dans une version eurosceptique, on peut relever l'ambivalence de la présidence de De Gaulle (1958-1969) qui accepta de mettre en œuvre les traités de Rome tout en défendant, lors de la crise de la chaise vide, le droit absolu de chaque Etat à faire valoir ses intérêts vitaux. Dans une version plus europhile, on peut relever que le Président Mitterrand (1981-1995), qui substitua à partir de 1983 à la radicalité socialiste le projet d'une Europe intégrée, n'en défendit pas moins une vision nettement intergouvernementale sur le plan institutionnel. Il imposa ainsi à Maastricht une construction de l'édifice européen en piliers qui préservait la diplomatie commune de toute communautarisation. Dans une version pragmatique enfin, on observe que le Président Chirac (1995-2007) s'efforça de qualifier la France à l'euro avant de s'extraire des contraintes du Pacte de stabilité et de croissance[3]. Sur le plan interne, on trouve également trace de l'ambiguïté du récit de l'Europe puissance à travers la réticence d'une série d'institutions à accepter les conséquences des traités sur le droit et l'action publique nationale[4]. Il fallu attendre 1989 pour que le Conseil d'Etat reconnaisse la pleine primauté du droit européen. Gouvernements et parlementaires s'accordèrent, jusqu'à 2005, à ne pas constitutionnaliser le principe général du partage ou du transfert de souveraineté, préférant y consentir au cas pas cas. Durant les années 1990 et 2000, députés et sénateurs votèrent en différentes occasions des textes contraires au droit européen, à commencer par des lois sur les périodes de chasse des oiseaux qui contrevenaient à une directive de 1979.

2.La lente usure du récit européen de la France

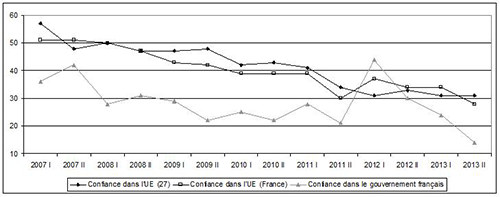

L'Europe fut ainsi légitimée sur le plan interne comme condition de la préservation de la puissance nationale. Ce récit n'a pas disparu. On remarque ainsi que la présidence du Conseil en 2008 fut préparée, exercée puis célébrée par le Président Sarkozy comme un enjeu essentiel pour la gloire du pays comme pour la sienne propre[5]. Les résultats des référendums comme des élections européennes rappelées en introduction indiquent cependant que la force de ce récit tend à s'éroder depuis plus de deux décennies. Les enquêtes d'opinion qui mesurent la popularité de l'Union européenne apportent une confirmation de cette relative dégradation : alors qu'un Français sur vingt estimait que l'appartenance du pays à la CEE était une mauvaise chose en 1973, le ratio était d'un sur quatre en 2010[6]. La crise économique entamée en 2008 est venue accentuer l'euroscepticisme au sein de la population. A cet égard, le graphique 1 permet de prendre la mesure de la progression de la défiance en France (+23 points en 7 ans) mais aussi d'en relativiser doublement la portée. D'une part parce que cette tendance affecte, en moyenne, l'ensemble des opinions publiques nationales. D'autre part parce que la défiance vis-à-vis de l'exécutif national y est plus prononcée à l'exception, éphémère, des lendemains d'élection.

Graphique 1. L'évolution de la confiance dans l'UE et le gouvernement français (2007-2013)

Source : Eurobaromètres standards

Source : Eurobaromètres standards

En dépit de cette double relativisation, il apparaît que l'euroscepticisme progresse dans la société française. L'Europe puissance est bien de plus en plus impuissante à faire aimer l'Europe. Les partis et responsables politiques reprennent également à leur compte différentes critiques de l'intégration européenne ou de ses modalités. La critique est attendue aux extrêmes dans la mesure où elle constitue, depuis longtemps, un vecteur de différenciation efficace vis-à-vis des partis de gouvernement. La relative continuité de la politique européenne des gouvernements de gauche et de droite est ainsi mise en avant par le Front national (FN) ainsi que la mouvance communiste comme le signe d'une collusion. L'Europe est particulièrement utile au FN et à sa présidente, Marine Le Pen. Engagé depuis 2011 dans une stratégie de normalisation, ce parti s'efforce de gommer les aspects les plus controversés de son discours sur les questions identitaires. Face au risque de banalisation, l'Europe permet de faire valoir une radicalité acceptable, car dénuée de racisme. Or, la critique européenne n'a en l'occurrence rien d'anecdotique puisque les enquêtes électorales indiquent qu'elle constitua une des toutes premières motivations du vote Le Pen en 2012[7]. Notons cependant que la stratégie de normalisation trouve ses limites au sein du Parlement européen puisque Marine Le Pen n'a pas réussi à fédérer autour d'elle des élus issus de suffisamment d'Etats membres pour créer un groupe politique. Aux partis politiques extrêmes s'ajoutent également les issue parties constitués spécifiquement autour d'enjeux européens. Ce fut le cas de différents partis qui connurent un certain succès dans les années 1990 et 2000 avant de revenir à la marginalité : les souverainistes issus principalement de la droite d'une part, et une formation ruraliste initialement constituée pour défendre le droit de chasse d'autre part.

Si la critique de l'Europe unit les extrêmes, cet enjeu divise régulièrement les partis de gouvernement à droite comme à gauche. Aux divisions de la droite dans les années 1990 entre maastrichtiens et souverainistes a ainsi succédé celles de la gauche pro-Constitution européenne ou anti-libérale dans les années 2000. Ces divisions indiquent qu'en France le camp du soutien à l'Europe n'est pas réductible à l'une des deux familles politiques. La droite est divisée entre sa filiation gaulliste, sensible à l'indépendance nationale, et une famille libérale qui s'identifia d'autant plus à l'Europe que la cause pouvait justifier le maintien d'un appareil partisan spécifique. Une partie de la gauche de gouvernement est prompte à contester la logique libérale de l'Union. En outre, ces tensions idéologiques diverses sont régulièrement le jouet de tactiques politiques personnelles. Depuis Jacques Chirac attaquant le Président Giscard d'Estaing en 1979 jusqu'au Président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone appelant le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à une " confrontation " avec l'Allemagne en 2013, on observe ainsi que la contestation des traités, alliances ou politiques européennes constitue une stratégie de choix de la part de challengers pour revendiquer le leadership de leur camp. La tactique n'est pas sans risque puisqu'elle peut nuire à l'image d'homme d'Etat du challenger. Elle est néanmoins suivie avec constance dans la mesure où elle permet de reprocher au leader de son camp à la fois une inaptitude à défendre l'intérêt national et à se démarquer du camp adverse. En outre, les carrières de certains élus critiques de la construction européenne conduisent à relativiser le risque encouru. A droite, François Fillon anti-maastrichtien en 1992 devint Premier ministre en 2007. A gauche, Laurent Fabius, héraut de refus de la Constitution européenne en 2005 devint ministre des Affaires étrangères en 2012.

3. L'inadaptation croissante de l'Europe puissante

Ce qui frappe l'observateur du débat européen en France n'est pas tant l'émergence cyclique d'un discours critique de l'intégration qui, après tout, marquait déjà profondément le débat public français des années 1950 avec la critique conjointe et virulente des communistes et des gaullistes. Le plus remarquable est sans doute, depuis François Mitterrand, la difficulté des leaders favorables aux traités à assumer et justifier leur position dans le débat public. L'analyse des programmes et discours des partis de gouvernement met en lumière la tiédeur de leur soutien à l'intégration dans ses modalités et parfois dans son principe. A droite, on souligne volontiers que l'Union européenne doit cesser de prétendre réglementer et uniformiser. A gauche, le Parti socialiste (PS) appelle de longue date à une réorientation sociale de la construction européenne. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle en 2012, la mise en cause de politiques communes par des candidats prit un tour nouveau de par son ampleur et son écho[8]. Le Président sortant, Nicolas Sarkozy, conditionna le maintien de la France dans l'espace Schengen à une profonde refonte du système. Son adversaire socialiste, François Hollande, annonça qu'il ne signerait pas en l'état le traité budgétaire - ce qu'il se résolut à faire néanmoins. A l'euroscepticisme assumé et identitaire des extrêmes s'ajoute ainsi une forme d'euroscepticisme soft de la part des responsables des partis de gouvernement.

Une telle difficulté à assumer publiquement le soutien à l'intégration européenne tient sans doute à la nécessité de rallier les plus extrêmes de chaque camp. Elle exprime aussi l'usure de l'Europe puissance comme grand récit national justifiant l'intégration[9]. Cette usure tient d'abord au fait que différents Présidents, particulièrement Valéry Giscard d'Estaing et François. Mitterrand, n'ont pas lésiné sur le credo européen pour justifier leur politique. Pour Valéry Giscard d'Estaing, le discours européen permettait de se démarquer habillement de l'héritage des présidences gaullistes. Pour Mitterrand, il offrait une utopie de substitution à l'échec des politiques néo-marxistes. Par ailleurs, de façon plus négative, les responsables gouvernementaux successifs imputèrent à " Bruxelles " la responsabilité de politiques impopulaires à l'exemple de Jacques Chirac qui renonça dès son élection en 1995 à ses promesses de campagne au motif qu'il fallait préparer l'euro. L'Europe puissance a donc souffert d'avoir trop servi, comme référence positive et parfois négative. Au-delà, ce credo semble inadapté sous deux aspects.

L'Europe puissance est d'abord un mode fonctionnel de légitimation. Dans ce cadre, la construction de l'Europe se justifie parce qu'elle est en mesure d'apporter un surcroit de puissance et donc de produire des résultats. A l'évidence, ce type de justification pose problèmes quand les résultats viennent à manquer ce qui est le cas tant du point de vue économique que géopolitique. Sur le plan économique, les piètres performances de la France mais aussi la difficulté à faire face au dumping social ou à taxer la spéculation financière relativisent l'idée que " l'union fait la force ". Sur le plan géopolitique, les divisions des Etats membres sur différents enjeux stratégiques, à commencer par la guerre d'Irak en 2003, ou l'isolement de la France dans le cadre de ses interventions africaines dévitalisent également l'idée d'une Europe multiplicatrice de puissance. Le soutien à l'Europe souffre d'un manque de résultats : le constat peut semble relever de l'évidence. Pourtant, il importe ici de relever que l'Europe souffre d'autant plus d'un manque de résultats qu'elle était, en France mais aussi dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, justifiée par une finalité fonctionnelle, voire pratique. Les récits nationaux centrés sur l'idée d'une réhabilitation nationale, d'une modernisation de la société ou encore d'une occidentalisation du pays sont sans doute moins victimes de ces difficultés.

En second lieu, l'Europe puissance est aussi un mode ambigu de justification en ce qu'elle place au centre de ses préoccupations la défense de la grandeur de la France. En l'espèce, l'intégration européenne n'est pas victime, dans l'imaginaire français, de ses échecs mais bien de ses succès. En dépit des fragilités de l'édifice, la construction de l'Europe s'est approfondie depuis les années 1980 comme l'illustrent la masse de normes européennes adoptées, la généralisation de la décision à la majorité qualifiée mais aussi l'européanisation, par effet de diffusion, de secteurs a priori à l'abri de l'intégration (protection sociale, système éducatif, défense, etc.). L'européanisation de l'action publique est patente. Elle ne vient pas nécessairement s'opposer à l'idée d'une Europe puissance au bénéfice de la France. Ainsi les élites politiques nationales firent-elles largement écho à la prédiction, par ailleurs fausse, de Jacques Delors selon laquelle 80% de la législation économique et sociale serait d'origine européenne. Pourtant dès lors que l'approfondissement de l'intégration conduit à ce que des injonctions soient formulées par les institutions européennes, voire des responsables politiques d'autres Etats membres, l'irréalisme du mythe d'une Europe française apparaît. Depuis plusieurs années, qu'il s'agisse de l'interdiction ou de la restitution d'aides d'Etat, du contrôle des fusions d'entreprises ou de la fin des monopoles d'Etat pour divers services publics, nombreux sont les exemples de décisions européennes semblant s'imposer aux autorités nationales. En 2005, la France fut aussi, pour la première fois, condamnée financièrement pour défaut d'application du droit européen. Surtout, à la faveur de la crise économique, financière et monétaire initiée en 2009, l'Union européenne adopta un système de contrôle théoriquement plus strict des déficits budgétaires. La contrainte européenne devint ainsi un élément central du débat public national. Elle est utilisée par l'opposition dans le procès en incompétence économique qu'elle instruit à la majorité socialiste au pouvoir depuis 2012 mais aussi par la présidence de la République qui ne manque pas d'expliciter la dimension bruxelloise de certaines de ses grandes décisions, de la hausse des impôts au changement de Premier ministre.

D'une Europe puissance à même de restaurer le prestige hexagonal perdu, on passa insensiblement à une Europe sanction justifiant la mise en œuvre de réformes domestiques douloureuses. L'élargissement de l'Union d'une part, et de la domination économique puis politique de l'Allemagne, achevèrent de décrédibiliser l'idée d'une Europe française. Peu débattu au Parlement et dans les médias, l'élargissement de 2004 fut vécu par les élites politiques et administratives comme un renoncement à l'approfondissement de l'intégration. La nostalgie d'une Europe à douze s'exprima indirectement dans l'idée d'une Union pour la Méditerranée (UpM) lancée par Nicolas Sarkozy dans le cadre de la présidence française du Conseil en 2008. La version initiale du projet n'incluait pas l'Allemagne ainsi renvoyée à sa sphère d'influence orientale quand la France se tournait vers le leadership de la zone méridionale. Pour différent que soit le contexte, le fantasme d'une union des pays du " Club Med " face à l'austère Allemagne, qui est régulièrement formulé sous la présidence de François Hollande, renvoie également à l'idée de redimensionner une intégration régionale dans laquelle la France pourrait retrouver un prestige perdu.

4.La difficile refondation du récit européen de la France

L'érosion du récit de l'Europe puissance tient donc, en partie, à la structure même de ce récit. Dans ce contexte, les responsables politiques français semblent manquer d'imagination pour concevoir un mythe de substitution. On constate par exemple qu'ils peinent à répondre aux grands discours et projets formulés par leur allié allemand qu'il s'agisse du projet Schäuble-Lamers de 1994 ou du discours de Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères, prononcé en 2000 à l'Université Humboldt. Les Présidents français sont périodiquement amenés à discourir de l'Europe mais ces déclarations, qui donnent parfois le sentiment d'être formulées à contrecœur après plusieurs semaines de campagne du journal Le Monde critiquant le silence de l'Elysée, sont souvent consensuelles, pour ne pas dire plates, et rarement engageantes, pour ne pas dire vaines. Ainsi, en mai 2013, François Hollande a, lors d'une conférence de presse, formulé son projet européen autour de quatre priorités : un gouvernement économique de la zone euro avec un président à sa tête ; un plan européen contre le chômage ; le renforcement de l'Europe de l'énergie ; la mise en place d'une stratégie commune d'investissement. On remarquera que ces mesures reprennent des idées formulées de longue date par les autorités nationales, s'agissant du gouvernement économique notamment. Cette priorité mise en avant lors du discours fut contredite depuis par la difficulté de la France à respecter ses engagements en matière budgétaire. Quelques mois plus tard, alors que la Commission formulait des recommandations précises de réforme touchant tant au marché du travail qu'aux retraites, le Président français manifesta publiquement son désaccord niant le droit à la Commission de s'immiscer dans les affaires intérieures de son pays. En l'occurrence cette prise de position s'apparentait à un déni tant les réformes mises en place depuis sont proches de celles promues par Bruxelles.

Outre les ambigüités s'agissant du projet de gouvernement économique, on est frappé à l'écoute de ce discours comme de ceux prononcés par Nicolas Sarkozy précédemment par l'absence de " grand dessein " en matière européenne. Comme si la multiplication des priorités concrètes venait masquer une difficulté à reconstruire un récit hexagonal de l'Europe. Cette difficulté tient à la culture politique nationale d'une part, et au système politique français d'autre part.

Il est toujours malaisé de parler de culture politique tant les préjugés peuvent venir se substituer à une analyse empirique. En dépit des écueils du culturalisme, il apparaît que les normes partagées par les élites politiques et administratives françaises se révèlent de plus en plus éloignées de l'Europe telle qu'elle se construit sous deux aspects : la réticence vis-à-vis du libre-jeu du marché d'une part, et la révérence envers la notion de volontarisme politique d'autre part. S'agissant du premier point, les enquêtes comparatives d'opinion ont fait valoir que les Français - y compris les diplômés du supérieur - se situaient avec les autres pays méditerranéens parmi ceux qui jugeaient le plus sévèrement les principes du libéralisme économique[10]. Si les mêmes enquêtes positionnaient, il y a plus de dix ans, les Français parmi les plus europhiles, la circonspection vis-à-vis du libre marché n'en constitue pas moins une limite de taille dans la relation à l'Europe. Ainsi, Christian Lequesne a montré comment les réticences vis-à-vis de l'élargissement ne tenaient pas seulement à la crainte d'une perte de centralité de la France[11]. En répétant que l'Europe ne devait pas seulement être un grand marché, les responsables politiques signifiaient en creux le peu d'adhésion qu'ils éprouvaient au fond vis-à-vis du marché unique.

En second lieu, la culture politique française idéalise la notion de volontarisme politique, à savoir la capacité du politique à transformer la société. Ce trait, relevé par maints auteurs, se comprend dans une perspective de long terme qui renvoie, au-delà même de la Révolution française, à la constitution de la nation française à partir de l'Etat. Adressé aux institutions, le primat du volontarisme politique tend à favoriser la personnalisation et la centralisation sur la gouvernance collective et multi-niveaux. On comprend dès lors la proximité des diagnostics et solutions avancés par des responsables de droite comme de gauche : il manquerait à l'Europe une tête susceptible de lui imprimer une volonté. Le Conseil européen fut créé à l'initiative des Français. L'épisode Delors est révéré avec nostalgie. La permanence de la présidence du Conseil européen, mise en place par le traité de Lisbonne, fut favorablement accueillie quand d'autres stratégies de légitimation firent davantage l'objet de circonspections (parlementarisation, transparence, constitutionnalisation, better regulation, etc.). La solution d'une " Europe politique " est ainsi régulièrement avancée avec d'autant plus de persévérance que le concept est polymorphe, voire vide de sens[12].

Il ne s'agit pas ici de trancher sur le bienfondé de l'économie de marché ou du volontarisme politique mais de remarquer que les valeurs qui soudent les dirigeants hexagonaux tendent plutôt à les éloigner de l'Europe telle qu'elle se construit et qui leur est dès lors difficile d'articuler un discours de justification. Les politiques et hauts fonctionnaires ressemblent d'ailleurs en cela aux intellectuels français étudiés par Justine Lacroix qui reprocheraient à l'Europe de manquer de corps, c'est-à-dire d'une communauté politique véritable, et de tête, c'est-à-dire d'une pensée politique cohérente[13]. Ce faisant, elle analyse comment ces intellectuels en viennent à définir une doxa européenne fantasmée qui verrait le passé au prisme de la culpabilité de l'Occident et la nation comme une fauteuse de guerre.

Une seconde série d'explications de la difficulté à renouveler le récit hexagonal de la construction européenne concerne les institutions de la Ve République. Le centralisme présidentiel offre une certaine efficacité dans la définition et la poursuite de grandes priorités nationales en matière européenne. Il nuit cependant à l'élaboration d'une vision cohérente sous deux aspects. En premier lieu, l'élection présidentielle à deux tours oblige les candidats des deux partis pouvant prétendre à la victoire à formuler un discours syncrétique en matière européenne, à même de convaincre, à l'intérieur de chaque camp, europhiles et eurosceptiques. Le caractère attrape-tout des grands partis de gouvernement est certes une donnée générale des démocraties contemporaines. Il est cependant nettement marqué en France s'agissant de l'Europe compte tenu de la conjonction entre le mode de désignation du chef de l'exécutif[14] et la division de chaque électorat sur cet enjeu. Les positions des candidats du Parti socialiste (PS) et de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) s'apparentent ainsi à des motions de congrès à l'équilibre subtil. En 2007, le candidat Sarkozy annonce, après l'échec de la Constitution européenne, qu'il négociera un nouveau traité et ne le soumettra pas à référendum mais il insiste longuement sur son refus de l'adhésion turque[15]. En 2012, le candidat Hollande assortit son intention de renégocier le traité fiscal d'un ambitieux agenda européen avec la création d'euro-obligations, d'une agence publique européenne de notation, d'une directive sur les services publics, le tout soutenu par un budget européen " au service des grands projets d'avenir "[16]. L'analyse électorale indique qu'il fut, dès le premier tour, soutenu dans des proportions comparables par des électeurs qui avaient approuvé ou rejeté le traité constitutionnel en 2005[17]. La synthèse hollandaise en matière européenne fut ainsi une des clés de sa victoire.

Autre élément d'explication institutionnel, le Président dispose d'une telle suprématie en matière de conduite de la politique européenne de la France qu'il n'est pas tenu de respecter son programme électoral[18]. La victoire de François Hollande en 2012 en apporta un exemple frappant. La promesse de renégocier le traité fiscal, qui participa à la construction politique de la victoire du candidat socialiste, ne fut pas véritablement suivie d'effets. Le Président accepta le traité en échange de contreparties symboliques qui, avec le recul, apparaissent comme marginales. En dépit de quelques mouvements d'humeur, la ratification du traité à l'automne 2012 se fit sans trop de difficultés[19]. Ce qui importe ici n'est pas de savoir si le Président français était en mesure d'agir autrement mais de relever que l'étape parlementaire n'étant pas une contrainte pour le Président, le candidat put définir un programme dont il savait qu'il ne l'engageait que faiblement. Une telle déconnection entre la politique électorale et les politiques publiques ne favorise pas, en matière européenne comme ailleurs, la mise sur pied de programmes et doctrines cohérents par les partis de gouvernement. La vision de l'Europe du candidat est le plus souvent élaborée à la hâte à la vieille du meeting de campagne thématique consacré à l'Europe. La difficulté des élites françaises à penser l'Europe s'explique ainsi en partie, et en partie seulement, par la superficialité du travail programmatique des partis - superficialité largement encouragée par la primauté du Président sur le système politique.

Conclusion

Cette contribution s'est efforcée de comprendre pourquoi les responsables politiques français éprouvaient des difficultés à mettre en récit l'intégration européenne. Le vieux narratif de l'Europe puissance s'est peu à peu dévitalisé avec la relégation de la France à la seconde place sans qu'aucune autre doctrine ne s'impose pour des raisons qui tiennent tant à la culture politique des élites qu'aux institutions de la Ve République. Le plus remarquable de ce point de vue est que cette panne doctrinale n'a pas véritablement affecté la conduite de la politique européenne de la France. Le pays a, d'une certaine façon, les moyens de poursuivre une stratégie qui n'est plus vraiment pensée et défendue dans l'espace public. La capacité institutionnelle du Président et la permanence d'une haute fonction publique pro-européenne ont pour l'instant suffi à y pallier. On observe cependant que la difficulté à assumer la juste place de la France en Europe conduit régulièrement l'exécutif à défendre le prestige plutôt que l'intérêt national à l'image de Jacques Chirac acceptant en 2000 une rupture de la parité entre l'Allemagne et la France au Parlement européen pour mieux la défendre au Conseil.

Le fossé entre le choix européen des gouvernements français et un espace public dominé par la critique de l'Europe est-il durablement tenable ? La lente évolution programmatique des partis de gouvernement proposant ici de revenir sur la libre-circulation des personnes, là sur l'interdiction des aides d'Etat ou prônant une renationalisation des politiques environnementales, permet d'en douter. La leçon de Gramsci, certes éculée, n'en garde pas moins sa pertinence : les batailles d'idées ne se perdent pas impunément. Avec le recul, on mesure ainsi que le traité de Maastricht fut anticipé par le verbe mitterrandien faisant de l'Europe l'horizon de sa politique et de la nation. A cette aune, l'euroscepticisme soft des partis de gouvernement semble préparer une évolution critique de la politique européenne de la France[20].

[1] Cornelia Woll et Richard Balme France, "Between Integration and National Sovereignty", in Simon Bulmer et Christian Lequesne (dir.) The Member States of the European Union, Oxford, Oxford university Press, 2005, 1ère ed., pp. 97-118.

[2] Gérard Bossuat, La France et la construction de l'unité européenne, de 1919 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2012.

[3] Hussein Kassim, "France and the European Union under the Chirac Presidency", in Alistair Cole, Patrick Le Galès et Jonah Levy (dir.) Developments in French Politics, New York, Palgrave, 4ème ed., 2008, pp. 258-276.

[4] Olivier Rozenberg, "France: Genuine Europeanisation or Monnet for Nothing?" in Simon Bulmer et Christian Lequesne (dir.) The Member States of the European Union, Oxford, Oxford university Press, 2013, 2de ed., pp. 57-84.

[5] Helen Drake, " France and the European Union ", dans Alistair Cole, Sophie Meunier, Vincent Tiberj (dir.), Developments in French Politics 5, New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 218-232.

[6] Sources : Eurobarometre.

[7] Nona Mayer, "From Jean-Marie to Marine Le Pen: Electoral Change on the Far Right ", Parliamentary Affairs, 1/2013,pp. 160-178.

[8] Renaud Dehousse, Angela Tacea, "The French 2012 Presidential Election. A Europeanised Contest", Les Cahiers européens de Sciences Po, 02/2012.

[9] Vivien A. Schmidt , "Trapped by their ideas : French élites' discourses of European integration and globalization", Journal of European Public Policy, 7/2007, pp. 992-1009.

[10] Luc Rouban, " La France en Europe ", in Pascal Perrineau et Luc Rouban (dir.) La politique en France et en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2007, pp. 409-424.

[11] Christian Lequesne, La France dans la nouvelle Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.

[12] Helen Drake, "France in Europe, Europe in France: The Politics of Exceptionalism and their Limits", in Tony Chafer et Emmanuel God (dir.) The End of the French Exception? Decline and Revival of the 'French Model', Basingstoke, Palgrave, 2010, pp. 187-202.

[13] Justine Lacroix , " Une Europe sans corps ni tête. La pensée française après le 29 mai ", in Justine Lacroix et Ramona Coman, Ramona (dir.) Les résistances à l'Europe, Bruxelles, éd. de l'ULB, 2007, pp. 155-165.

[14] Les élections législatives et/ou à un tour conduisent davantage chaque formation politique à faire valoir ses spécificités et différences, quitte à adopter un accord de coalition avant ou après les élections.

[15] Renaud Dehousse, " Nicolas Sarkozy l'Européen ", in Jacques de Maillard et Yves Surel (dir.) Les politiques publiques sous Sarkozy, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, pp. 153–188.

[16] Voir le projet de François Hollande, " Mes soixante engagements pour la France ", janvier 2012. http://www.parti-socialiste.fr/articles/....

[17] Jérôme Jaffré, " La victoire étroite de François Hollande ", in Pascal Perrineau (dir.) Le vote normal. Les élections présidentielle et législatives d'avril-mai-juin 2012, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 133-160.

[18] La suprématie politique du Président est indexée à l'ampleur de sa majorité parlementaire. Or, depuis 2002, en partie en raison du passage de sept à cinq ans de la durée du mandat présidentiel, les trois Présidents successifs ont tous disposé d'un groupe parlementaire majoritaire à lui seul à l'Assemblée nationale.

[19] Anja Thomas et Angela Tacea, "The French Parliament and the EU - 'shadow control' through the government majority", in Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg et Julie Smith (dir.) Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Basingstoke à paraître.

[20] Je remercie Eric Thiers pour sa relecture.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Sur le même thème

Pour aller plus loin

Liberté, sécurité, justice

Jean Mafart

—

14 avril 2025

Asie et Indopacifique

Pierrick Bouffaron

—

7 avril 2025

Démocratie et citoyenneté

Radovan Gura

—

24 mars 2025

Stratégie, sécurité et défense

Stéphane Beemelmans

—

17 mars 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :