Numérique et technologies

Barbara Pick

-

Versions disponibles :

FR

Barbara Pick

Si la réalisation du marché intérieur est le premier objectif de l'Union européenne, elle suppose l'élimination des restrictions à la libre circulation et celle des distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. L'Union européenne, qui produit près d'un tiers des connaissances scientifiques au monde, souffre pourtant de ne pas bénéficier d'une politique forte de propriété industrielle, plus précisément de brevets, ce qui entrave le bon fonctionnement de son marché intérieur.

Le brevet d'invention, qui est un titre juridique créateur pour son détenteur d'un monopole temporaire d'exploitation de son invention, en moyenne d'une durée de 20 ans, qui lui permette d'empêcher les tiers de fabriquer, vendre ou utiliser son invention sans son autorisation, est généralement considéré comme un outil essentiel pour formaliser une stratégie d'entreprise fondée sur l'innovation; le brevet est ainsi conçu comme un élément important de toute économie basée sur la connaissance.

D'une part, le monopole d'exploitation créé par le brevet permet à l'entreprise de sauvegarder l'investissement créatif réalisé par sa recherche, ce qui encourage les activités de développement et d'innovation. D'autre part, comme le monopole temporaire accordé au déposant doit être compensé par la publication des savoirs techniques apportés par l'invention, les Offices de brevets publient des bases de données qui permettent à chacun de s'informer des dernières inventions, qui, pour être brevetables, doivent satisfaire aux trois conditions généralement admises, c'est-à-dire avoir une utilité pratique [1], comporter un élément de nouveauté [2] et impliquer une activité inventive [3]. Ces bases de données, en instituant un système de veille technologique, contribuent directement aux transferts de technologies et à la diffusion des connaissances: ainsi, on estime que 80 % de l'information scientifique et technique européenne est contenue dans les brevets.

Dans ce contexte, l'importance de l'adoption au sein de l'Union européenne d'un système de brevets fort et communautarisé prend tout son sens.

Lorsque le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a élaboré une stratégie pour faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde d'ici 2010, les ministres européens ont fait naturellement du volet recherche et brevets un aspect essentiel de cette stratégie en appelant à l'adoption rapide du brevet communautaire. Par ailleurs, les règles de brevetabilité, remises en question par les progrès rapides de la science par exemple dans le domaine de la biotechnologie, font l'objet de vifs débats au sein de l'Union européenne, en témoigne la vive polémique qu'a suscitée la question de la brevetabilité des logiciels l'été dernier.

Il s'agit dès lors d'étudier tant le système de délivrance de brevets en Europe, en portant notre attention sur le processus qui tend à l'adoption d'un brevet communautaire, que la question de l'harmonisation du droit matériel des brevets, c'est-à-dire l'adoption d'une définition commune de la brevetabilité.

Le paradoxe européen de l'innovation: des brevets nationaux au coût élevé

Il existe actuellement en Europe trois moyens d'obtenir un brevet, dont aucun n'est basé sur un instrument juridique communautaire. Il s'agit d'une part des systèmes nationaux des brevets, d'autre part de la procédure internationale "PCT" [4], administrée par l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle relevant de l'ONU, enfin du système européen de brevets, qui ne constitue pas un système communautarisé. Pour autant, ce dernier système, né de la volonté politique des Etats européens d'édifier un système de brevets unifié, constitue le premier pas dans la voie d'un futur système communautaire.

C'est la Conférence intergouvernementale sur la délivrance des brevets européens, signée le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, qui a jeté les fondations du système européen de brevets en élaborant la Convention sur le brevet européen (Convention de Munich, ou CBE), et en instituant l'Organisation européenne des brevets. Non communautaire, cette Convention est un Traité international classique tout comme l'Organisation européenne des brevets relève du droit international classique entre Etats. De fait, son organe exécutif, l'Office européen des brevets (OEB), qui a pour tâche la délivrance unique des brevets européens, est une administration purement internationale [5], dont le siège est à Munich.

Fort de 6000 employés, l'OEB, qui dispose de la plus grande base de données d'information sur les brevets au monde avec plus de 56 millions de documents consultables gratuitement, protège des inventions bien au-delà de l'espace couvert par l'Union européenne puisque, en sus des 25 Etats-membres de l'UE à l'exception de Malte, il compte la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie, et l'Islande [6].

Cet espace représente d'une part un marché potentiel de 560 millions d'habitants, plus important que les Etats-Unis (295 millions d'habitants) et le Japon (128 millions d'habitants) réunis, et porte d'autre part à 31 le nombre de pays dans lequel il est possible de délivrer un brevet européen.

Le système européen des brevets permet en effet une procédure unique de délivrance de brevets suite au dépôt d'une seule demande comportant une désignation des pays dans lesquels le déposant souhaite protéger son invention.

Si la demande de brevet européen doit être introduite dans l'une des trois langues officielles de l'OEB, l'allemand, l'anglais et le français, le déposant doit présenter au moment de la délivrance du brevet une traduction des revendications -qui définissent l'étendue de la protection accordée par le brevet- dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Une fois le brevet européen délivré, il se divise en autant de brevets nationaux que de pays désignés: fondamentalement, le brevet européen demeure donc régi par les lois nationales. En pratique, cela signifie qu'il faut recourir à plusieurs agents de brevets, payer les taxes de maintien en vigueur du brevet dans plusieurs pays, et surtout que les tribunaux nationaux sont seuls compétents pour connaître des éventuels litiges portant sur un brevet.

Ce système multiplie les frais et surtout ne permet pas d'assurer une sécurité juridique ni une harmonisation du droit en la matière.

Par ailleurs, l'article 65 de la CBE permet aux Etats-membres de subordonner la validité sur leur territoire d'un brevet européen à la traduction du fascicule de la demande du brevet dans leur langue officielle.

De fait les frais de traduction représentent 39% du coût total du brevet européen [7]: aujourd'hui il est ainsi 2 à 3 fois plus onéreux de protéger une invention en Europe qu'aux Etats-Unis ou au Japon [8].

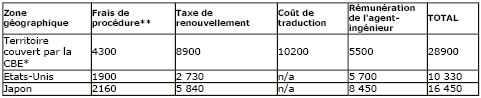

Le coût des brevets en Europe pour les 10 premières années, en euros

* Pour une demande de brevet européen moyenne désignant 8 Etats

** Les frais de procédure incluent les frais de dossier, de recherche, d'examen et de délivrance des brevets

Ces sommes considérables représentent un obstacle certain au dépôt de brevets et pénalisent les entreprises européennes, surtout les PME, qui doivent adopter une politique restrictive de protection de leurs inventions sur leur premier marché, l'Europe. On constate d'ailleurs que, s'il est prévu à l'OEB une augmentation de 40% des dépôts des brevets en 2005 par rapport à l'année 2000, les Américains et les Japonais possèdent plus de la moitié des brevets européens.

Pour comparaison, au Japon, moins d'un brevet sur dix est sollicité par et délivré à une entreprise étrangère, et plus d'un brevet américain sur deux est délivré à une entreprise américaine. Le "taux de pénétration" en brevets étrangers des trois blocs économiques Etats-Unis/Japon/Europe est donc plus élevé en Europe, ce qui révèle une moins grande utilisation du système européen par les entreprises européennes.

Si les frais de traduction pèsent largement dans le coût des brevets, on constate pourtant dans la pratique que leur taux de consultation n'est jamais supérieur à 5% [9], et 80% des déposants utilisent l'anglais, contre 18% l'allemand et seulement 7% le français.

Pour résoudre la question des traductions et des coûts du brevet européen, une Conférence intergouvernementale s'est tenue en octobre 1999, qui a abouti à un Accord relatif à la traduction du fascicule du brevet européen, dit Protocole de Londres, ouvert à la signature des Etats-membres de la CBE jusqu'au 30 juin 2001 et en attente depuis lors de leurs ratifications. Ce Protocole supprime pour les Etats ayant une langue officielle en commun avec l'une des trois langues officielles de l'OEB la possibilité qui est la leur d'exiger la traduction du fascicule du brevet dans leur propre langue; par exemple, la France ne pourrait plus exiger que soit traduit en français un brevet délivré en anglais ou en allemand. Pour les autres Etats, le brevet doit être délivré dans l'une des langues officielles de l'OEB prescrite par cet Etat [10].

Signé par 10 Etats majoritairement du nord, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France in extremis [11], mais boudé par les pays latins comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce mais aussi par l'Autriche et la Belgique, ce Protocole n'a à ce jour été ratifié que par l'Allemagne, le Royaume-Uni et Monaco. Or, pour entrer en vigueur, huit Etats-membres doivent le ratifier, dont obligatoirement le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France [12]. Cependant, à Paris, de vifs débats tendent à rejeter ce Protocole au motif qu'il établirait un déséquilibre au profit des multinationales anglo-saxonnes et que le défaut de traduction entraînerait une absence de sécurité juridique [13].

L'échec actuel du Protocole de Londres n'élude pas moins la nécessité d'adopter une réforme du brevet européen. Pour les adversaires du Protocole, il s'agit d'attendre l'adoption du brevet communautaire, effectuée au terme d'un processus européen démocratique incluant tous les Etats-membres.

La gestation lente d'un système communautaire de brevets

L'objectif du brevet communautaire est d'instaurer une procédure communautaire centralisée non seulement pour le dépôt, l'examen, la délivrance et l'entrée en vigueur des brevets, mais aussi pour les litiges judiciaires, ce qui réduirait substantiellement les coûts des brevets. Le brevet communautaire présenterait l'avantage de rassembler de façon automatique tous les titres nationaux en un seul titre de protection unitaire et autonome pour l'ensemble de la Communauté européenne [14].

Unitaire, le brevet communautaire produirait les mêmes effets dans tous les Etats-membres de l'UE: il ne pourrait être délivré, transféré ou annulé que pour l'ensemble de la Communauté. Autonome, ce titre ne serait soumis qu'aux dispositions du règlement communautaire qui l'instituerait et aux Principes généraux du Droit communautaire, ce qui permettrait d'éliminer les distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des brevets nationaux, en assurant pleinement la libre circulation des marchandises.

Plus généralement, l'introduction du brevet communautaire permettrait aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits brevetés.

L'idée du brevet communautaire, qui remonte aux années 1960, a été pour la première fois concrétisée dans la Convention communautaire de Luxembourg [15] signée en 1975, modifiée en 1989, mais qui n'est jamais entrée en vigueur car seuls 7 Etats-membres l'ont à ce jour ratifiée [16].

A la suite de cet échec, un Livre Vert de la Commission sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, paru le 24 juin 1997 et s'inscrivant dans la foulée du premier Plan d'Action pour l'Innovation en Europe, a mené à la Communication adoptée le 5 février 1999 par la Commission et intitulée "Promouvoir l'innovation par le brevet". Il y était recommandé, au regard de son importance stratégique pour la politique de recherche et d'innovation en Europe, l'adoption du brevet communautaire par la voie rapide du règlement communautaire [17] directement applicable aux Etats-membres sans nécessité de ratification de leur part.

Une proposition de règlement fut présentée en ce sens par la Commission le 1er août 2000. Selon cette proposition, l'OEB sera seul chargé d'assurer l'examen et la délivrance du brevet communautaire [18], dont la demande devra être déposée dans l'une des langues officielles de l'OEB et dont les revendications devront être traduites dans les deux autres langues officielles au moment de la délivrance du brevet; la Cour de Justice des Communautés européennes aura compétence formelle pour connaître de certains litiges relatifs aux brevets communautaires; la Communauté Européenne adhérera à la CBE, devenant territoire pour lequel un brevet unitaire peut être délivré ; et les brevets européens, nationaux et communautaires coexisteraient de sorte qu'il serait loisible aux inventeurs de choisir le type de protection de brevet le mieux adapté à leurs besoins.

Il serait donc opéré une symbiose entre d'une part le système de brevet communautaire, d'autre part le système de brevet européen.

Suite à l'introduction d'amendements par le Parlement en avril 2002, portant notamment sur le rôle des Offices nationaux de brevets, les dispositions linguistiques et le système judiciaire, le Conseil de l'UE est parvenu le 3 mars 2003 à un Accord sur une approche politique commune, dont le Conseil européen de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003 s'est déclaré satisfait.

S'agissant des Offices nationaux, il a été décidé que, si l'OEB sera seul chargé de l'administration du brevet communautaire, les Offices nationaux auront néanmoins un rôle important à jouer pour conseiller les déposants potentiels, recevoir les demandes, les transmettre à l'OEB, et diffuser des informations [19].

S'agissant du régime linguistique, le déposant devra, tout comme dans la procédure actuellement en vigueur au sein de l'OEB, présenter une demande complète dans l'une des trois langues officielles de l'OEB [20]. Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, de non discrimination et de diffusion de la technologie brevetée, le déposant devra, au moment de la délivrance du brevet, fournir la traduction des revendications non plus seulement dans les deux autres langues officielles de l'OEB, mais dans toutes les langues officielles de l'UE [21]. Pour diminuer les coûts du brevet, il sera supprimé la possibilité laissée aux Etats-membres de subordonner la validité du brevet sur leur territoire à la traduction du fascicule dans leur langue officielle, ce qui représente un enjeu financier considérable au vu de l'élargissement de l'UE qui compte désormais 20 langues officielles. Ainsi, on estime que la création du brevet communautaire réduirait les coûts des traductions de plus de 50% [22].

Surtout, il a été convenu que, à partir de 2010, les litiges entre parties privées concernant les brevets communautaires, essentiellement les infractions et/ou la validité du brevet communautaire [23], seront examinés en première instance devant une chambre juridictionnelle dont les jugements auront force exécutoire, créée par décision du Conseil et dénommée "Tribunal du brevet communautaire" [24]. Ce tribunal sera adjoint au Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) [25] devant lequel un pourvoi contre une décision du TBC pourra être formé. Cette proposition présente l'immense avantage de centraliser le contentieux et de permettre l'unicité du droit et la cohérence de la jurisprudence. D'ici à la création du TBC, les tribunaux nationaux [26] seront compétents pour traiter des litiges portant sur les futurs brevets communautaires.

Un accord final semble aujourd'hui encore lointain, la principale question portant sur la traduction des revendications du brevet et sur le délai de leurs dépôts [27]. Par ailleurs, il s'agit de traduire l'accord politique dans la proposition de règlement sur le brevet communautaire et d'adapter au sein de l'Organisation européenne des brevets la Convention sur le brevet européen, afin de la mettre en pleine conformité avec le règlement.

Or, la révision de la Convention exigera que tous les Etats contractants à la CBE, y compris les sept Etats tiers à la Communauté européenne, acceptent de la modifier pour permettre à l'OEB de prendre en charge ces fonctions et à la Communauté d'adhérer à la Convention de Munich.

Si le système européen des brevets subit de profondes transformations internes, il connaît également des développements relevant de causes externes qui affectent non plus désormais la procédure ou le moyen d'obtenir un brevet, mais plutôt le droit matériel des brevets et la définition de ce qui est brevetable, autrement dit la brevetabilité.

L'harmonisation de la législation de l'UE à l'épreuve des systèmes de brevets américain et japonais

Le droit matériel des brevets a fait l'objet, au sein des Etats-membres de la Communauté européenne, d'une harmonisation de facto suite à la signature de nombreux Traités internationaux en la matière.

Tous les Etats-membres de l'UE sont ainsi parties de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Par ailleurs, l'Union européenne, ainsi que chacun de ses Etats-membres individuellement, sont membres à part entière de l'OMC et de ses textes additionnels comme l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) qui définit des règles communes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits des brevets. Plusieurs Etats européens [28] ont également ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets du 27 novembre 1963.

Enfin, tous les Etats-membres de l'UE, à l'exception de Malte, sont parties à la Convention sur le brevet européen qui définit la brevetabilité.

De façon très générale, tous ces Traités consacrent les critères usuels de brevetabilité, soit l'utilité pratique, la nouveauté et l'inventivité.

Au-delà de ces Traités, de nouveaux enjeux viennent aujourd'hui perturber le champ européen traditionnel de la brevetabilité, au gré des progrès rapides de la science qui engendrent des inventions d'un type nouveau inconnu du droit positif, et au regard des systèmes de brevets américain et, dans une moindre mesure, japonais. En effet, aux Etats-Unis, la culture de la propriété intellectuelle est particulièrement forte et les droits de propriété industrielle, consacrés par la Constitution [29], y sont considérés comme des éléments du capital des entreprises qu'il faut faire fructifier et protéger. De fait, fort logiquement, le champ de la brevetabilité est défini outre Atlantique de façon très large, et on parle même de la politique américaine du "tout brevetable".

Or, avec l'internationalisation croissante des échanges, il semble que les systèmes de brevets, en tant qu'éléments de compétitivité des entreprises, sont eux aussi entrés en concurrence. Dans son Livre vert sur l'innovation publié en 1995, la Commission européenne avait déjà estimé que la globalisation des marchés, la montée des alliances stratégiques et l'émergence de nouveaux pays concurrents sur le plan technologique donnaient à l'investissement en recherche et à l'innovation un caractère déterminant et consacraient, par voie de conséquence, un rôle essentiel au système de brevets. Au vu des enjeux financiers considérables que représentent les brevets dans un contexte concurrentiel et au regard des progrès de la science qui repoussent plus loin les frontières du connu, la Commission européenne a été amenée à étudier la brevetabilité de nouveaux champs jusqu'alors ignorés du droit.

En particulier, les questions de la brevetabilité du vivant et des logiciels ont suscité en Europe des débats extrêmement vifs.

La brevetabilité du vivant

Les inventions relevant du secteur de la biotechnologie, c'est-à-dire qui utilisent des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, posent des questions particulières relevant de l'éthique. En effet, un inventeur peut-il se voir octroyer un brevet, c'est-à-dire un droit de propriété, un monopole, sur une invention dérivant d'un organisme vivant ?

L'explosion considérable du secteur de la biotechnologie a conduit les institutions européennes à placer la question de la réglementation des inventions biotechnologiques au cœur de l'agenda communautaire. En 2005, la valeur du marché européen de la biotechnologie pourrait dépasser 100 milliards d'euros, tandis qu'on estime qu'en 2010, les marchés mondiaux de la biotechnologie pèseront plus de 2000 milliards d'euros, l'agriculture mise à part : un quart de ces sommes correspondent au secteur pharmaceutique, et trois quarts au secteur de la technologie durable de l'industrie et de l'environnement.

Pour la Commission européenne, les sciences du vivant, qui ouvrent la voie à de nouvelles applications dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'alimentation et au niveau de la protection de l'environnement, comptent parmi les technologies de pointe les plus prometteuses qui soutiennent la compétitivité industrielle européenne [30], ainsi que l'ont rappelé les Conseils européens de Lisbonne et de Stockholm de 2000 et 2001. Or, l'innovation en matière biotechnologique est particulièrement coûteuse et risquée, c'est pourquoi la Commission a estimé qu'une telle activité de recherche ne pouvait être rentable que si elle bénéficiait d'une protection juridique suffisante.

Les Etats-Unis, dont l'industrie de biotechnologie en 2001 génère trois fois plus de revenus qu'en Europe, emploie plus de personnes (162000 contre 61000), et qui dépensent 11,4 milliards d'euros en recherche et développement contre 5 milliards au sein de l'Union [31], ont résolu dès 1980 la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques dans l'affaire Diamond v. Charkrabarty. La Cour suprême, qui devait décider de la brevetabilité d'un micro-organisme génétiquement modifié, a accepté l'octroi du brevet en déclarant qu'un micro-organisme pouvait être protégé dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène naturel.

Alors que de nombreuses divergences existaient au sein des législations nationales des Etats-membres, dix ans de débats au sein des institutions européennes ont finalement mené à l'adoption le 6 juillet 1998 de la directive relative à la protection des inventions biotechnologiques. L'adoption de cette directive, qui n'a pas été incontestée [32] et qui pour certains Etats-membres a été tardive [33], vise à promouvoir le développement d'inventions biotechnologiques et la compétitivité européenne en garantissant le rendement du capital investi par la protection par brevet et en permettant une plus grande communication d'informations grâce à la publication des brevets.

Sommairement, la directive exclut de la brevetabilité les découvertes qui ne font qu'élargir des connaissances humaines sans être "techniquement utiles" [34]. Sont également exclues de la brevetabilité les inventions portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs [35], en particulier les inventions ayant pour objet le corps humain et certaines applications telles que les procédés de clonage d'être humains [36] ou la modification de leur identité génétique, et l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles [37].

Par ailleurs, la directive opère une distinction entre d'une part les végétaux et les animaux qui sont brevetables, d'autre part les variétés végétales, les races animales [38] et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux [39] ou d'animaux qui ne le sont pas [40].

Il est à noter que les principales dispositions de directive ont été reprises dans le règlement d'exécution de CBE par une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne du brevet du 16 juin 1999. Toutefois, les notions de "variétés végétales", de "races animales" ou de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" [41] n'ayant pas été définies dans la CBE, ce sont les chambres de recours de l'OEB qui ont construit une jurisprudence interprétative de ces termes.

Depuis l'adoption de cette directive, les demandes de brevets européens portant sur des inventions biotechnologiques ont augmenté de façon significative, avec une croissance globale de 226% pour la période 1996-2000. En 2004, les demandes de "brevets biotechnologiques" auprès de l'OEB ont compté pour 5,2% du total des demandes de brevets. En moyenne sur les dernières années, les Etats-Unis déposent auprès de l'OEB le plus grand nombre de brevets portant sur des inventions biotechnologiques (45% environ du total) suivis par les Etats-membres de l'UE (39% environ) contre 9% pour le Japon.

Parmi le nombre important de brevets délivrés par l'OEB dans le domaine des biotechnologies, certains brevets ont suscité de vives réactions dans l'opinion publique : ainsi en a-t-il été du brevet EP 578 653 délivré par l'OEB en juillet 2001 et relatif à la création d'un poisson transgénique caractérisé par l'incorporation d'un gène chimérique d'origine non humaine [42]. Surtout, les brevets EP 699 754, EP 705 902 et EP 705 903 délivrés à la société Myriad Genetics et portant sur une invention permettant un dépistage précoce du cancer du sein et des ovaires ont fait l'objet de nombreuses contestations en octobre 2001 [43]. Les opposants avaient notamment fait valoir que l'invention n'était pas nouvelle; finalement, le premier brevet a été révoqué et les deux autres largement restreints, notamment pour absence de nouveauté.

Aujourd'hui de nombreuses questions restent en suspens au sein de l'UE. La question du champ de la brevetabilité des séquences ou des séquences partielles de gènes isolés du corps humain n'est toujours pas résolue [44], non plus que celle de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines pluripotentes et des lignées de cellules souches issues de celles-ci [45].

Il est intéressant de relever que, dans sa Communication sur les Sciences du vivant et de la biotechnologie du 23 janvier 2001, la Commission avait souligné que la position concurrentielle européenne dépendait de l'existence d'un système européen de propriété intellectuelle efficace, harmonisé et peu onéreux fournissant une incitation à la recherche et à l'innovation.

La brevetabilité des logiciels

Par l'influence majeure qu'elle exerce sur l'ensemble de l'industrie mondiale, la création de logiciels contribue largement à la croissance du PIB et de l'emploi. Estimé en 1998 à une valeur de 39 milliards d'euros [46], le marché du logiciel en Europe représente 60 milliards de dollars à la fin de 2001. L'importance acquise par le commerce électronique renforce encore le potentiel de croissance de la création de logiciels.

La question de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, résolue aux Etats-Unis, a soulevé en Europe de vives polémiques au regard de la nature de l'objet considéré.

Sommairement, un logiciel est l'expression en informatique d'un traitement de l'information, autrement dit un langage, un ensemble de codes, équivalent à un théorème. De manière universellement admise, les mathématiques qui trouvent à s'appliquer en informatique ne sont pas susceptibles d'être brevetées, car il s'agit de découvertes scientifiques fondamentales. Convient-il aujourd'hui d'étendre les brevets à des créations de l'esprit immatérielles, comme les logiciels, et au résultat de leur exécution par ordinateur?

Aux Etats-Unis, la brevetabilité des logiciels a été admise dès 1981 par la Cour Suprême, dans l'affaire Diamond v. Diehr. Selon la Cour Suprême, le logiciel qui consiste seulement en un algorithme mathématique n'est pas brevetable, mais il le devient dès lors que le logiciel tire de l'algorithme une application pratique industrielle: le critère essentiel est donc celui de la production d'un résultat utile et concret [47]. Au Japon, la brevetabilité des logiciels est admise si l'invention en question est une conversion hautement perfectionnée de concepts techniques mettant en œuvre une loi de la nature.

Au sein de l'UE, les logiciels sont protégés non par le brevet mais par le droit d'auteur au titre de la directive européenne adoptée en 1991 sur la protection juridique des programmes d'ordinateurs.

Les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont par ailleurs expressément exclus de la brevetabilité par le droit des Etats-membres ainsi que par la CBE [48] où les logiciels sont considérés comme un cas particulier de méthodes de calcul non brevetables.

De même, l'Accord sur les ADPIC indique que les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires [49]. Ne nécessitant pas de droits de dépôts ni de redevances, le droit d'auteur est protégé pratiquement gratuitement et universellement [50], avantage de taille au regard des coûts élevés des brevets.

Il faut néanmoins préciser que la nature de la protection accordée par le droit d'auteur diffère considérablement de celle de la protection octroyée par brevet [51].

Toutefois, l'OEB et certains Offices nationaux auraient délivré depuis 1986 environ 30000 brevets logiciels, 80% de ceux-ci ayant été logiquement délivrés à des sociétés américaines ou japonaises, familières avec le système [52]. Pour autant, l'OEB souligne qu'il n'est accordé de protection par brevet que si le logiciel apporte "un effet technique supplémentaire".

L'exclusion a donc évolué dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB pour n'être valable que "si la demande de brevet européen ne concerne qu'un programme d'ordinateur considéré en tant que tel".

La situation en Europe concernant la protection des logiciels est donc ambiguë: une invention mise en œuvre par ordinateur peut être protégée dans un Etat-membre mais pas dans un autre [53], ce qui entrave le bon fonctionnement du marché intérieur.

A la suite de la consultation organisée autour du Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe en 1997, la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur a été identifiée début 1999 comme l'une des priorités d'action pour l'harmonisation. Une proposition de directive concernant leur brevetabilité a été soumise par la Commission le 20 février 2002, les objectifs annoncés étant l'harmonisation des droits nationaux des Etats-membres et une plus grande transparence des conditions de brevetabilité des logiciels. Par ailleurs, sur le plan international, la proposition devait permettre d'améliorer la position concurrentielle des entreprises européennes du logiciel vis-à-vis de celles des Etats-Unis et du Japon.

Selon cette directive, les programmes informatiques en tant que tels ne peuvent pas être brevetés, mais peuvent l'être les inventions impliquant l'usage d'un programme informatique qui offrent une "contribution technique", définie comme une contribution à l'état technique qui n'est pas évidente pour un homme du métier. Cette doctrine, conforme à la jurisprudence de l'OEB, tend donc à légaliser dans un texte la pratique de l'OEB [54].

Cette proposition de directive, qui a bénéficié du soutien des grands éditeurs de logiciels comme Microsoft et de grands industriels comme Siemens, Nokia ou Alcatel, a été combattue par les petites sociétés, les programmeurs indépendants et les tenants du logiciel libre qui redoutent que la brevetabilité des logiciels ne freine l'innovation et l'interopérabilité, ne provoque un risque de segmentation de l'Internet et d'augmentation des coûts d'accès et n'entraîne des frais juridiques inutiles [55]. Par ailleurs, certains soulèvent la question de la trivialité de certains brevets logiciels octroyés par les Offices de brevets.

Si le Parlement européen avait voté le 23 septembre 2003 en première lecture un ensemble d'amendements à la directive, en particulier pour exclure du champ de la brevetabilité les programmes d'ordinateur qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou toute autre méthode qui ne produirait pas d'effet technique, ces amendements n'ont pas été repris par le "Groupe de travail sur la Propriété intellectuelle (brevets)" du Conseil des ministres [56].

Au contraire, le Groupe de travail a produit un "document de compromis" qui réintroduisait en la radicalisant la proposition initiale de la Commission [57]. Document approuvé par une courte majorité le 18 mai 2004 au sein du Conseil en tant qu' "accord politique sur les brevets logiciels", puis adopté le 7 mars 2005 par la Conseil en tant que "position commune", en dépit des demandes de renégociation du Danemark, de la Pologne et du Portugal, ce texte a fait l'objet début avril 2005 d'une seconde lecture par le Parlement européen, selon la procédure usuelle de codécision en vigueur au sein de l'UE.

Si les parlementaires souhaitaient encore y introduire de larges exceptions à la brevetabilité [58], les eurodéputés ont finalement rejeté en seconde lecture le 6 juillet dernier la position commune du Conseil par 645 voix contre 14 et 18 abstentions, tous les groupes politiques ayant décidé de s'y opposer.

Conclusion

L'Union européenne n'est donc pas encore parvenue à adopter une politique de brevets uniforme et cohérente, ce qui non seulement ne permet pas de soutenir pleinement une politique de recherche et d'innovation ni n'encourage la culture de la propriété industrielle en Europe, mais aussi entrave le bon fonctionnement de son marché intérieur, révélant de fait le retard pris dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne.

L'échec actuel de la politique européenne de brevets ne pourra être dépassé que s'il est résolu au sein de l'Union les nombreux paradoxes internes qui l'habitent et qui constituent sur le plan international autant d'obstacles à sa compétitivité, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.

Face à l'unicité et à la cohérence du droit et de la politique de brevets aux Etats-Unis, l'hétérogénéité des cultures juridiques des Etats-membres, symptomatique de la diversité des sensibilités nationales sur des sujets aussi controversés que la brevetabilité des inventions biotechnologiques ou celle des logiciels, et la persistance des susceptibilités nationales qui portent notamment sur le refus d'une langue de travail unique pour l'examen et la délivrance des brevets communautaires, représentent autant de motifs de résistance propres à l'Union européenne et à sa famille de 25 Etats-membres. Par ailleurs, l'attachement fondamental de la majorité des Etats-membres aux principes relevant de l'éthique et respectueux de l'environnement écologique et du progrès social tend à mettre sous tutelle la logique économique du système des brevets, à l'opposé des Etats-Unis qui considèrent avant tout les brevets comme des éléments de la richesse des entreprises encourageant les activités d'investissements.

Si les systèmes de brevets semblent entrer en concurrence, il faut s'attendre à ce que le champ de la brevetabilité soit toujours questionné et ses limites discutées -déjà la brevetabilité des méthodes d'affaires, acceptée aux Etats-Unis, fait débat en Europe- tandis que les travaux menés au sein de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle sur l'harmonisation du droit matériel des brevets au niveau mondial sont susceptibles d'influer fortement sur nos droits nationaux et européen.

Plus largement, au vu des prolongements éthiques et sociaux de tout progrès technique, il convient surtout de tenir compte, dans les décisions politiques et juridiques, des obligations morales par rapport aux générations actuelles et futures ainsi que du reste du monde.

[1] La finalité du brevet étant de valoriser l'innovation industrielle, l'invention ne sera protégeable que si elle peut être exploitée ou utilisée.

[2] Par nouveauté, on entend que l'invention comporte une caractéristique nouvelle qui ne fait pas partie du fonds de connaissances existantes dans le domaine technique considéré : ce fonds de connaissances existantes est désigné par l'expression "état de la technique".

[3] Une invention sera considérée comme inventive si elle n'est pas évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré.

[4] Du nom anglais du Traité de 1970 sur la coopération en matière de brevets, le Patent Cooperation Treaty. Cette procédure permet d'étendre à partir d'une demande unique la protection par brevet aux Etats-membres du Traité désignés dans la demande.

[5] Cette administration internationale s'autofinance entièrement grâce aux taxes de procédure ainsi que d'un pourcentage des taxes annuelles acquittées au titre des brevets européens octroyés.

[6] Il faut également compter avec les accords d'extension conclus avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro.

[7] Les demandes de brevet comprennent en moyenne un volume de 20 pages, en plus des 3 pages pour une moyenne de 15 revendications (les revendications définissent l'étendue de la protection fournie par le brevet). Les textes étant hautement techniques et complexes puisqu'ils portent sur des procédés et des éléments nouveaux, il est probable que le rendement moyen d'un traducteur soit de l'ordre de 3 pages par jour, les frais de traduction étant estimés à 250€ par jour.

[8] Il est à noter que l'OEB a réduit de 30% ses taxes de recherche le 1er juillet 1999.

[9] Par exemple, à l'Institut National de la Propriété Industrielle français, les traductions sont consultées seulement dans 2 % des cas.

[10] Cependant, ces Etats n'ayant aucune langue officielle en commun avec les langues procédurales de l'OEB conserveraient le droit d'exiger la traduction des revendications dans l'une de leur langue officielle.

[11] Après de très vifs débats opposant partisans et adversaires, la France n'a signé le Protocole de Londres que le 29 juin 2001, soi la veille de la date limite pour signature.

[12] En effet, l'article 6 du Protocole de Londres indique que son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par 8 Etats-membres de la CBE, dont les trois Etats où le plus grand nombre de brevets européens aura pris effet en 1999, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

[13] Il est craint par ailleurs un certain nombre d'effets secondaires comme l'abandon de la diversité linguistique de la Communauté, la dégradation programmée de la balance européenne des brevets, ou encore la paupérisation des langues européennes en termes techniques au profit de l'anglais.

[14] Cette procédure se ferait de façon automatique et sans désignation préalable d'Etat en particulier.

[15] Cette Convention communautaire aurait transformé les phases nationales des brevets délivrés en une seule phase commune aux Etats membres.

[16] Il s'agit de la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni, et les Pays-Bas. Cet échec semble généralement attribué aux coûts du brevet communautaire que cette Convention aurait engendrés en ce qu'elle imposait une traduction de la demande dans toutes les langues communautaires. Par ailleurs, le système juridictionnel envisagé était fort complexe et source potentielle d'insécurité juridique en ce qu'il aurait permis aux juges nationaux saisis d'une demande reconventionnelle en nullité d'annuler un brevet communautaire avec effet pour tout le territoire de la Communauté.

[17] Cette Communication indique que la base juridique de la proposition de règlement relative au brevet communautaire est l'article 308 du Traité CE. Selon cet article, " si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées".

[18] On distinguait lors des réunions du groupe de travail du Conseil trois groupes d'Etats: - ceux qui, come la France, sont attachés à la centralisation à l'OEB de la recherche et de l'examen, qui leur semble être la meilleure garantie de la qualité et de l'homogénéité du brevet communautaire; - ceux qui, comme le Danemark, demandent que le Conseil d'administration de l'OEB puisse décider d'attribuer des dossiers aux Offices les plus performants pour qu'ils l'aident à faire face à l'accroissement du volume des demandes; - enfin, ceux qui comme l'Espagne ou le Portugal, demandent que les Offices nationaux puissent traiter dans leur langue les demandes de brevet communautaire qui seraient déposées devant l'Office national (ces délégations demandent que les Offices nationaux puissent aller aussi loin que possible dans l'examen de la demande, avant de transférer le dossier à l'OEB pour la délivrance finale).

[19] Les redevances pour l'attribution des brevets devront être partagées entre l'OEB et les offices nationaux selon des critères qui restent à définir.

[20] Toutefois, si le déposant dépose sa demande dans une langue autre que celles de l'OEB et fournit une traduction dans l'une des langues de l'OEB, le cout de cette traduction sera supporté par le système (processus de "mutualisation des coûts").

[21] Sauf si un Etat renonce à la traduction du brevet dans sa langue officielle. A noter que les traductions seront déposées auprès de l'OEB, et les coûts en seront supportés par le déposant, qui décidera du nombre et de la longueur des revendications à inclure dans la demande de brevet.

[22] On estime que les frais de traduction du brevet communautaire s'élèveraient à 4845€. Quant au coût total du brevet communautaire, il est estimé à 23145€, ce qui est plus de deux fois plus élevé que le coût d'un brevet américain.

[23] La décision de rendre compétente la juridiction centralisée aussi bien pour les litiges relatifs à la contrefaçon que pour les litiges relatifs à la validité du brevet est motivée par le fait que la nullité du brevet est pratiquement toujours invoquée comme moyen de défense par le défendeur dans une action en contrefaçon. Une séparation de la compétence juridictionnelle pour ces deux types d'action ne répondrait ni à une bonne administration de la justice, ni à l'efficacité recherchée par le règlement.

[24] On peut noter que lors d'une Conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Paris en juin 1999, les Etats-membres de l'Organisation européenne des brevets ont mis en place un groupe de travail "Contentieux", dont le mandat, visant à élaborer un système de règlement judiciaire intégré en matière de brevets européens, a été confirmé par la Conférence intergouvernementale du 17 octobre 2000. Ce groupe de travail a élaboré le 20 février 2004 un projet d'accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA) ainsi que le projet de statut de la Cour européenne des brevets. Notons que ce système, s'il est créé, ne concernera que les brevets européens et non les futurs brevets communautaires.

[25] La création du système juridictionnel de brevets se ferait sur la base de deux articles insérés par le Traité de Nice dans le Traité CE: l'article 225A qui permet de créer des "chambres juridictionnelles" compétentes en matière de brevet communautaire dont les décisions relèvent, par la voie de l'appel ou de la cassation, de la compétence du TPI des Communautés européennes; l'article 229C du Traité CE qui permet de donner à la juridiction communautaire la compétence pour connaître des actions en contrefaçon et des actions en nullité contre le brevet communautaire. A noter que la langue des procédures serait la langue officielle de l'Etat membre dans lequel le défendeur est domicilié, ou dans l'une des langues officielles, à choisir par le défendeur, lorsque cet Etat membre compte plus d'une langue officielle. Cependant, à la demande des parties et avec le consentement du TBC, toute langue officielle de l'UE pourra être choisie comme langue de procédure. Le TBC, conformément au règlement de procédure, pourra entendre les parties présentes et les témoins dans une langue officielle de l'UE autre que la langue de procédure. Dans ce cas, la traduction et l'interprétation dans la langue de procédure à partir d'une autre langue officielle devront être assurées.

[26] Avec la création du brevet communautaire, les tribunaux nationaux auront des compétences qui ne relèvent pas de la compétence exclusive ni de la Cour de Justice ni du Tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Les tribunaux nationaux seront donc concernés par exemple par des actions relatives au droit du brevet entre l'employeur et l'employé, ou encore des actions relatives à l'exécution forcée du brevet communautaire.

[27] En outre, les ministres européens ne s'accordent pas sur la question de savoir qui va décider de la validité juridique de la traduction et comment gérer les effets d'une traduction erronée.

[28] Il s'agit de l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

[29] Le fondement du droit américain des brevets d'invention est en effet constitutionnel. Ainsi, la section 8 de l'article premier de la Constitution de 1787 accorde au Congrès "le pouvoir de promouvoir le progrès des arts utiles et des sciences en garantissant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes".

[30] Le Conseil européen de Stockholm a invité la Commission en concertation avec le Conseil, à "examiner les mesures requises pour exploiter pleinement le potentiel des biotechnologies et renforcer la compétitivité de l'Europe dans ce secteur, afin de pouvoir rivaliser avec les grands concurrents tout en veillant à ce que le processus s'effectue d'une manière qui garantisse la santé et la sécurité des consommateurs, préserve l'environnement et respecte les valeurs fondamentales et les principes éthiques communs". Par ailleurs, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, la Commission a fait part au Conseil européen de Strasbourg en mars 2001 de son intention de présenter une communication exposant une vision stratégique des sciences du vivant et de la biotechnologie jusqu'en 2010, proposant les moyens d'aborder les questions éthiques.

[31] Il est intéressant de noter que la biotechnologie constitue la première priorité du 6ème programme cadre communautaire pour la recherche (2002-2006) dans la création d'un espace communautaire de recherche, et bénéficie dans ce cadre d'un budget de 2 255 millions d'euros.

[32] Par requête du 19 octobre 1998, les Pays-Bas, soutenus par l'Italie et la Norvège, ont demandé l'annulation de la directive 98/44/CE. Six moyens étaient invoqués par les Pays-Bas, tirés du choix erroné de la base juridique choisie (en l'occurrence l'article 95 du Traité), de la violation du principe de subsidiarité, de la violation du principe de sécurité juridique, de la violation d'obligations internationales, de la violation du droit fondamental au respect de la dignité humaine, et de la violation des formes. Cette requête a été rejetée par la Cour en octobre 2001.

[33] La date limite de transposition de la directive ayant été fixée au 30 juillet 2000, une lettre de mise en demeure fut adressée le 30 novembre 2000 aux Etats-membres n'ayant pas encore transposé la directive à cette date, suivie par un avis motivé envoyé par la Commission le 19 décembre 2002 aux récalcitrants. La Commission par une décision du 9 juillet 2003 a décidé d'attraire les Etats-membres n'ayant pas encore transposé la directive dans leur législation nationale, soit l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède, devant la Cour de Justice. En 2004 la Cour de Justice s'est prononcée en condamnant en manquement la France le 1 juillet, la Belgique et le Luxembourg le 9 septembre, l'Allemagne et l'Autriche le 28 octobre. Aujourd'hui, 21 Etats-membres ont transposé la directive, les mauvais élèves étant l'Italie, le Luxembourg, le Lettonie et la Lituanie (lesquels nouveaux adhérents à l'Union avaient jusqu'au 1er mai 2004 pour transposer la directive).

[34] Les "inventions biologiques" qui ont pour objet des gènes humains, végétaux ou animaux sont souvent contestées au motif que ces objets concernent en réalité des matières déjà présentes dans la nature, qui par conséquent ne peuvent avoir été inventées: il s'agit là de découvertes et non d'inventions.

[35] Pour savoir si une invention porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il est nécessaire d'évaluer les conséquences et les dangers possibles de l'invention, et les comparer aux avantages liés à son utilisation. Rappelons qu'un brevet ne confère pas un droit positif pour une certaine utilisation de l'invention mais un droit d'interdire à des tiers, pour une période limitée, l'utilisation de l'invention. Le brevet ne constitue certainement pas l'outil adéquat pour empêcher une utilisation abusive de l'invention ou l'emploi de matériaux dangereux. Le rejet d'une demande de brevet ne signifie pas par ailleurs que l'exploitation de l'invention est exclue, mais que l'invention devient simplement librement accessible au public. En dernier recours, c'est au législateur qu'il revient de décider si un certain savoir technique peut être utilisé et dans quelles conditions.

[36] La Communauté a interdit le financement de travaux de recherches sur le clonage humain reproductif. Par ailleurs, une initiative franco-allemande soumise aux Nations Unies vise à l'élaboration d'une Convention mondiale sur l'interdiction du clonage humain reproductif.

[37] La directive exclut également de la brevetabilité les procédés destinés à modifier l'identité génétique d'animaux qui pourraient infliger à ceux-ci des souffrances sans utilité médicale substantielle.

[38] Il faut tenir compte du fait que contrairement aux plantes qui peuvent bénéficier de la protection des variétés végétales, les espèces animales ne bénéficient d'aucun système de protection de la propriété industrielle.

[39] Au niveau mondial la Convention pour la protection des obtentions végétales (C-UPOV), adoptée le 2 décembre 1961 par une Conférence diplomatique qui s'est tenue à Paris, révisée en 1991, permet une protection spécifique pour les obtentions végétales. La Convention UPOV instaure un système sui generis de protection de la propriété intellectuelle qui est spécialement adapté au processus d'amélioration des plantes et vise à encourager les obtenteurs à créer de nouvelles variétés de plantes. Au sein de l'Union européenne, il existe un régime de protection communautaire des obtentions végétales, conformément au règlement 2100/94(CE) du 27 juillet 1994.

[40] La différence de régime tient aux moyens de réalisation du produit concerné: une variété végétale ou une race animale s'obtient généralement par des procédés essentiellement biologiques, tandis que les végétaux et les animaux transgéniques résultent de procédés non biologiques issus du génie génétique.

[41] Un procédé sera considéré comme essentiellement biologique en fonction du degré technique de l'intervention humaine sur le procédé. Si cette intervention est déterminante, il ne s'agit plus d'un simple procédé de biologie fondamentale.

[42] Ce brevet n'avait pas fait l'objet d'une opposition au cours du délai légal de 9 mois suivant sa délivrance et par conséquent ne pourra plus être contesté à l'avenir devant les juridictions nationales des Etats-membres de la CBE désignés par le brevet.

[43] Parmi les opposants figuraient, entre autres, l'Institut Curie et d'autres organismes de recherche français, ainsi que divers centres nationaux de génétique humaine. Les opposants ont aussi exprimé leur crainte que le brevet ne compromette la recherche et la mise au point de nouveaux tests et de nouvelles méthodes de diagnostic dans le cadre de la recherche sur le cancer du sein.

[44] La question est de savoir si les brevets sur séquences de gènes doivent être autorisés conformément au modèle classique de la revendication de brevet dans laquelle un premier inventeur peut revendiquer une invention couvrant des éventuelles utilisations futures de cette séquence ou si le brevet doit être limité afin que seul l'usage spécifique révélé dans la demande de brevet puisse être revendiqué (protection fondée sur les fonctions). Aucun article de la directive n'aborde le concept d'étendue limitée de la protection concernant l'usage spécifique identifié pour la séquence de gène concernée. Les articles 8 et 9 énoncent que la protection conférée par un brevet s'étend à toute matière biologique obtenue à partir du produit revendiqué ou à laquelle le produit revendiqué est intégré et la même information génétique exerce sa fonction, ce qui peut sembler constituer un argument en faveur d'une protection élargie. En revanche l'article 5§3 admet la possibilité d'une protection limitée ne couvrant que l'application industrielle spécifique identifiée dans le brevet, dans la mesure où ce type particulier d'invention est concerné.

[45] Les questions de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines pluripotentes et des lignées de cellules souches issues de celles-ci font l'objet d'un vaste débat depuis que des chercheurs coréens aient annoncé début 2004 les résultats d'expériences conduisant au développement d'une lignée de cellules souches pluripotentes en utilisant la technique du "clonage thérapeutique", par laquelle il est développé des cellules contenant la même information génétique qu'un patient particulier et qui sont utilisées pour traiter les pathologies du patient, essentiellement sans courir le risque d'un rejet par son système immunitaire. Les dispositions sont au moins claires sur le sujet des cellules souches totipotentes, qui sont seules capables de se développer dans un être humain, et qui dès lors tombent sous la coupe de l'interdiction de breveter le corps humain aux différents stades de son développement au nom du respect de la dignité humaine, au contraire des cellules pluripotentes qui n'en sont pas capables, et pour lesquelles la Commission estime qu'il serait prématuré de décider de leur éventuelle brevetabilité.

[46] Cf. l'étude de Booz Allen & Hamilton menée pour le compte du ministère néerlandais des affaires économiques, "The Competitiveness of Europe's ICT Markets", mars 2000, p. 10

[47] Directive 91/250/CEE. L'article 1 de la directive indique que "les Etats-membres protègent les programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques."

[48] Article 52 c) de la Convention sur le brevet européen

[49] Article 10 de l'Accord sur les ADPIC. Pour autant, les partisans de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur indiquent que l'Accord ADPIC permette l'octroi de brevets logiciels en interprétant de façon large l'article 27 qui indique que " un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle […] Il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination […] quant au domaine technologique".

[50] Le droit d'auteur est en effet accordé facilement parfois sous réserve d'enregistrement dans certains pays (Amérique latine) ou d'une première publication (copyright du droit anglo-saxon) ou de tout autre moyen de la preuve d'antériorité de l'œuvre et d'identité de l'auteur.

[51] En effet le droit d'auteur protège le programme informatique lui-même (les lignes de code le composant), le brevet protège la solution technique.

[52] Nombre de ces brevets ont été déposés pour des inventions relevant de secteurs essentiels de la technologie de l'information comme le traitement des données numériques, la reconnaissance, la représentation et le stockage de données. D'autres sont délivrés dans des secteurs techniques tels que l'automobile et la construction mécanique, par exemple pour les processeurs commandés par programme.

[53] Rappelons que les demandes de brevets européens comportent une désignation des pays dans lesquels le déposant souhaite protéger son invention. Or, il est tout à fait possible que les législations des pays désignés dans la demande excluent de la brevetabilité les inventions portant sur des logiciels. Pour autant, l'OEB doit octroyer les brevets dans les pays désignés dans la demande selon ses règles internes, notamment selon la jurisprudence constructive de ses chambres de recours, sans avoir à tenir compte des législations nationales des pays désignés: ainsi, un brevet européen portant sur un logiciel pourrait se trouver octroyé dans un Etat dont la législation exclut de la brevetabilité les inventions portant sur des logiciels. Dans ce cas de figure, on se trouve donc en présence de deux systèmes parallèles potentiellement contradictoires.

[54] Pour certains adversaires de la directive, si les programmes d'ordinateur en tant que tels sont exclus du champ de brevetabilité, de tels programmes n'existent pas en réalité, puisque la raison pour laquelle on écrit des programmes est précisément la production d'un effet technique: la distinction entre logiciels "techniques" et logiciels "non techniques" serait dans ce raisonnement vouée à l'échec.

[55] De nombreux scientifiques européens avaient d'ailleurs adressé une pétition au Parlement européen en jugeant la brevetabilité des logiciels et du traitement de l'information "éthiquement scandaleuse, économiquement injustifiée et nuisible, néfaste pour la science et l'innovation et dangereuse pour la démocratie".

[56] Il est intéressant de relever que ce groupe de travail COREPER est en réalité composé d'agents émanant des Offices nationaux de brevets ainsi que de l'Office européen des brevets. Certains sont même à la fois membres du Conseil d'administration de l'OEB et de ce groupe de travail du Conseil des ministres, ce qui forcément en influence les décisions et les débats.

[57] Ce document, reprenant la proposition initiale de la Commission, y ajoutait l'acceptation de revendications de programmes (article 5(2)) et interdisait toute exception d'interopérabilité dans le droit des brevets (article 17).

[58] Ces exceptions couvraient essentiellement l'utilisation de technologies brevetées pour l'interopérabilité et le traitement de données.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Climat et énergie

Valérie Plagnol

—

22 avril 2025

Liberté, sécurité, justice

Jean Mafart

—

14 avril 2025

Asie et Indopacifique

Pierrick Bouffaron

—

7 avril 2025

Démocratie et citoyenneté

Radovan Gura

—

24 mars 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :