Union économique et monétaire

Alain Fabre

-

Versions disponibles :

FR

EN

Alain Fabre

Économiste et historien

Introduction

La France et l'Allemagne ont en commun la volonté d'assurer à leur population un haut degré de protection sociale et de l'employer comme un moyen de limiter les inégalités. De ce fait dans les deux pays, la protection sociale représente un poids important en pourcentage de la richesse produite. Là s'arrêtent les similitudes car au-delà, la dimension sociale du pilotage de l'économie obéit à deux logiques de nature différente de part et d'autre du Rhin. Bien que relevant dans les deux pays d'une logique principalement d'assurance " bismarckienne " par opposition au modèle " beveridgien " mis en place au Royaume-Uni fondé sur la prise en charge par l'Etat de la protection sociale obligatoire sur ressources fiscales, la manière dont la protection sociale est appelée à réguler l'économie repose sur des stratégies économiques fondamentalement divergentes.

La différence entre la France et l'Allemagne relève quasiment de l'anthropologie sociale. En Allemagne, le travail est au centre de l'économie et de la société : il unit la performance économique et l'intégration sociale. Dans ces conditions, tout doit être fait pour ne pas le surtaxer, maîtriser son coût faute de quoi son lien avec l'entreprise serait menacé. En particulier, l'Allemagne veille à ne pas surtaxer le travail qualifié, car c'est sur lui que repose l'essentiel de la capacité de l'économie à assurer une protection sociale élevée. C'est le travail comme valeur cardinale de la société allemande qui permet l'autonomie des acteurs sociaux. En France, parce que le travail qualifié assure aux entrepreneurs et aux salariés une autonomie sociale, il est douteux et surtaxé. Dans ces conditions, la France privilégie ostensiblement une économie et une société centrées sur la consommation entretenue par des transferts sociaux croissants et financés par l'endettement public : le travail est donc à la périphérie de l'économie et de la société, sa contribution quantitative à la formation des revenus disponibles revêtant finalement une importance moindre par rapport au produit de la redistribution.

La protection sociale en France demeure inscrite dans une logique économique keynésienne : la croissance et le taux de chômage reposent sur la capacité de la politique économique à maintenir, notamment grâce aux transferts sociaux, la vitalité de la consommation. Qui plus est, dans une tradition colbertiste française, c'est à l'Etat que revient la responsabilité première de la régulation sociale. En Allemagne, la logique économique est à la fois ricardienne [1] – il s'agit de veiller à la préservation de la compétitivité d'une économie ouverte – et schumpetérienne – la capacité de l'entreprise à innover, à investir et surtout à s'assurer une stratégie reposant sur la valorisation du travail qualifié doit être préservée. En matière économique et sociale, l'Etat est tuteur et gérant dans la conception française ; il est arbitre et garant dans la conception allemande. Sous la plume du Général de Gaulle, les choses s'énoncent ainsi : "Pourtant, bien que la liberté reste un levier essentiel de l'œuvre économique, celle-ci n'est pas moins collective, commande directement le destin national et engage à tout instant les rapports sociaux. Cela implique des règles, qui ne sauraient procéder que de l'Etat. Bref, il y faut le dirigisme. [2] " A l'opposé, Ludwig Ehrard, dont l'héritage politique s'identifie à l'économie sociale de marché et au projet de prospérité pour tous, énonçait dans un discours du 21 avril 1948 ses principes de la manière suivante: "Il faut libérer l'économie des contraintes étatiques. (...) Il faut éviter l'anarchie et l'Etat termite, (...) car seul un Etat établissant la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple. [3]"

A ces conceptions traditionnelles dans les deux pays, s'ajoute le fait que la France, en raison de la politique de rigueur menée à partir de 1983, et que l'Allemagne, sous le poids de sa réunification, se trouvaient pour des raisons opposées, dans des situations voisines au moment de l'adoption de l'euro à la fin des années 1990. Mais la nécessité de relever des défis considérables a conduit les gouvernements allemands à partir de 2003 à mener des réformes de grande ampleur visant à adapter la protection sociale et le fonctionnement du marché du travail pour les préserver dans un contexte de mondialisation accélérée. Inversement, depuis le début des années 2000, les gouvernements français, dont l'objectif vise plutôt à opposer à la mondialisation une politique tendant à la contenir, ont cherché à sanctuariser la protection sociale et le marché du travail, le poids de l'ajustement étant transféré sur le secteur productif.

Près de dix ans après le lancement de l'Agenda 2010 par le chancelier Gerhard Schröder en 2003, les divergences franco-allemandes ont atteint des niveaux considérables qui posent des problèmes tenant au décrochage de l'économie française, non seulement par rapport à l'économie la plus importante de l'Union européenne mais également en raison des incertitudes qu'elle est susceptible de faire peser sur les équilibres sur lesquels repose ultimement la stabilité de la zone euro au point d'alimenter une très vive inquiétude dans les milieux dirigeants allemands [4].

Qu'il s'agisse d'Etat-Providence ou de régulation du marché du travail, les choix arrêtés par les gouvernements des deux pays reposent sur des logiques opposées ; ils soulignent à quel point la protection sociale joue, par effet de contraste dans l'analyse des deux pays, un rôle déterminant dans les performances respectives d'ensemble.

Une protection sociale lourde et à la charge des entreprises en France, contenue et à la charge des ménages en Allemagne : taxer le travail ou la consommation ?

Le poids financier comme le pilotage de la protection sociale reposent sur des logiques opposées en Allemagne et en France. En France, le poids de la dépense publique constitue une part majoritaire et croissante de la richesse produite ; cette part est stable et minoritaire en Allemagne. Entre 2002 et 2010, le poids de la dépense publique est demeuré inchangé en Allemagne à partir de niveaux très inférieurs à ceux observés en France ; il a augmenté de 3,7 points en France entre 2000 et 2008 alors qu'il atteignait déjà un niveau considérable en début de période. Dans cet ensemble, la part de la dépense publique sociale a reculé de 1 point de PIB en Allemagne ; il a progressé de 2,7 points en France ce qui, mesuré en amplitude entre les deux pays, représente un écart de 3,7 points. Ainsi, avec un taux de dépense publique de 56,6 % contre 48% en Allemagne, la France enregistre le niveau le plus élevé de l'Union, à l'exception du Danemark (58%).

Le rôle respectif de la dépense publique constitue donc la première marque distinctive entre les deux pays. Car au demeurant, l'Allemagne malgré l'ampleur des réformes menées dans les années 2000, n'est pas moins sociale que la France : la part de l'ensemble des dépenses sociales en pourcentage du PIB représente une différence moins marquée d'un pays à l'autre : 33,1% en France, 31,4% en Allemagne.

La seconde concerne le financement dans la mesure où, a contrario de l'Allemagne, la France fait reposer l'essentiel du financement sur le coût du travail, en particulier sur les cotisations des employeurs. Il ne faut d'ailleurs pas limiter la perspective aux seules cotisations contributives : les employeurs français ont subi de plein fouet la montée continue des prélèvements fiscaux à vocation sociale (CSG, CRDS).

Le contraste franco-allemand est donc particulièrement prononcé. Les prélèvements obligatoires ont légèrement reculé en Allemagne entre 2000 et 2008 passant de 42 à 39% du PIB. En France, le mouvement a été dans le même sens mais de manière plus limitée : de 44% en 2000 à 42,8% en 2008. En revanche, dès lors qu'on observe les prélèvements de sécurité sociale, les deux pays se distinguent par des évolutions foncièrement divergentes. A partir d'un niveau plus bas en Allemagne (16,9%), leur part a régressé en 2010 de 1,1 point de PIB pour s'établir à 15,8%. En France, les prélèvements sociaux atteignaient 21% du PIB en 2000 ; ils ressortaient à 23,3% du PIB en 2010. La différence franco-allemande en matière de prélèvements sociaux ressort donc à 7,5 points de PIB. L'application des prélèvements allemands aux employeurs français représenterait ainsi une ponction inférieure d'environ 150 milliards € à ce qu'elle est actuellement!

Au cours des dix dernières années, la manière dont la France et l'Allemagne ont choisi de financer la protection sociale a fortement divergé. Dans les deux pays, les cotisations représentent 65% du total des recettes affectées à la protection sociale. Mais en France, le poids des contributions repose surtout sur les entreprises alors que le partage de la charge est plus équilibré en Allemagne : 44% contre 21% dans un cas, 34% contre 29% dans l'autre. Le ratio cotisations patronales/cotisations salariés est de 2,1 en France, contre 1,2 en Allemagne. Exprimées en pourcentage du PIB, les cotisations patronales à caractère contributif représentent 14% du PIB en France, 11,1% en Allemagne.

D'une manière générale, l'Allemagne a opté pour une stratégie combinant haut niveau de protection sociale et volonté de ne pas alourdir le coût du travail afin de préserver la compétitivité des entreprises et d'éviter d'alimenter le chômage. C'est cette raison qui a conduit les gouvernements de Berlin à recourir davantage aux recettes de TVA pour le financement de la protection sociale. Le 1er janvier 2007, le taux normal de TVA a été porté de 16 à 19%. Deux points de taux ont été affectés à la réduction des déficits ; le troisième a permis d'accompagner une baisse de deux points de taux des cotisations chômage et un relèvement de 0,4 point des cotisations retraite. Une bonne part de la différence franco-allemande réside dans les prélèvements fiscaux à vocation sociale CSG-CRDS. Ce type de prélèvements n'existe pas en Allemagne. Au 1er janvier 2012, la CSG s'élève à 7,5% et la CRDS à 0,5% des salaires bruts. Au total, en tenant compte de l'ensemble des prélèvements sociaux, contributifs et fiscaux, les prélèvements obligatoires assis sur le travail à la charge des employeurs s'élevaient à 12,2% du PIB en France, contre 6,5% en Allemagne. Les deux pays ont plutôt modéré l'appel aux cotisations sociales en activant les recettes d'origine fiscale comme relais du financement de la protection sociale. Mais la France a recouru à la taxation du travail à travers la hausse de la CSG quand l'Allemagne faisait appel à la taxation de la consommation via la TVA. La totalité des prélèvements obligatoires représente en France 18% de la valeur ajoutée des entreprises contre 11% en Allemagne. La France enregistre le niveau le plus élevé de toute l'Union européenne dont le niveau moyen se situe à 12,6%. [5]

C'est là que réside le cœur de la divergence franco-allemande : taxer la consommation ou le travail. Selon le constat établi par la Cour des Comptes [6], la taxation de la consommation a même reculé en France alors que l'Allemagne donnait la priorité à la réduction de la taxation du travail : dans un cas, sous l'effet de la baisse des taux réduits, la taxation de la consommation a reculé de 0,9 point de PIB entre 2000 et 2008 ; en Allemagne, en raison de la volonté de ne pas recourir à la hausse des cotisations de même qu'en raison de la baisse de 11 points du barème de l'impôt sur le revenu, la taxation du travail a régressé de 2,7 points de PIB au cours de la même période.

Une protection sociale réformée en Allemagne, à réformer en France

L'observation des stratégies comparées au cours des dix dernières années souligne la volonté allemande de réaliser des réformes d'ampleur dans un sens favorable au système productif ; par contraste, la France a renforcé la charge sociale supportée par les entreprises, se contentant de mesures plutôt techniques, dans tous les cas, de portée bien inférieure à celle de son principal partenaire. Autant l'Allemagne s'est attachée à rendre aussi compatible que possible le maintien d'une protection sociale élevée avec la capacité des entreprises à en supporter le poids, autant la France a fait preuve d'une étonnante ténacité à en faire porter la charge grandissante au système productif, déjà bien plus sollicité en la matière qu'outre-Rhin, et ce aussi bien en matière d'assurance-maladie que de retraites.

Dans l'ensemble, l'assurance-maladie allemande connaît une situation financière maîtrisée au regard de la situation française. Si en Allemagne, le déficit atteignait 3,5 milliards € en 2003, il ressortait à plus de 11 milliards € en France à la même date. En 2011, après deux années de faibles déficits (-1,5 milliard €), il a renoué avec un excédent de 4 milliards €, l'assurance-maladie allemande bénéficiant de réserves de 19 milliards € [7]. Toutefois, ces résultats qui auraient ravi les responsables français n'ont pas empêché les dirigeants allemands d'entreprendre d'importantes réformes dès 2001, la plus décisive étant intervenue en 2003. Comme dans d'autres domaines, le sens des réformes a consisté à adapter la logique bismarckienne d'assurance en faisant davantage place à la responsabilité individuelle. Intervenue dans le cadre de l'Agenda 2010, la réforme conduite par Ulla Schmidt fin 2003 avait pour objectif d'abaisser au 1er janvier 2005 le taux de cotisation maladie de 14,4 à 13%. En 2009, la réforme des taux de cotisations de 2007, dont le niveau est désormais fixé par le gouvernement, a eu pour effet de le remonter à 15,5%. Ce texte s'inscrivait dans le prolongement des mesures prises dès 1997 tendant à augmenter le ticket modérateur sur la médecine de ville (10 € par trimestre), instituer une taxe de 10 € par jour d'hospitalisation dans la limite de 280 €, ainsi qu'à supprimer certaines prestations. Par ailleurs, la réforme a sorti du champ de couverture de l'assurance-maladie des prestations dorénavant couvertes par l'impôt. Enfin, les indemnités pour congé maladie sont dorénavant à la seule charge des salariés, les cotisations employeurs (0,4%) ayant été supprimées en 2007. S'agissant de l'offre de soins, l'Allemagne utilise un système de rémunération complexe combinant paiement à l'acte plafonné dans un système global de capitation, en fonction du nombre de patients rattachés aux médecins d'une région. Les négociations portent sur le montant de la capitalisation destinée à chaque assuré alors que la France négocie sur le tarif de la consultation médicale. En matière hospitalière, l'Allemagne a évolué depuis 2003 vers un système de tarification à l'activité. En cas de sous-exécution des budgets, les économies sont reversées pour partie.

Au bout du compte, l'Allemagne a abouti à un système de revenu sous contrôle alors qu'en France, la dérive des dépenses est toujours à l'œuvre, les mesures prises n'ayant pour effet que de limiter provisoirement les dérapages. Dans le domaine de la maladie, la couverture des assurés en Allemagne est plus limitée qu'en France. Les indépendants et les fonctionnaires qui perçoivent un salaire mensuel brut de 4050 € peuvent renoncer à cotiser au système public et s'assurer auprès d'un régime privé. 8,8 millions d'assurés, soit 11% d'entre eux, ont choisi cette formule. En France, l'assurance publique s'étend à la totalité de la population. Si l'on permettait, selon la direction de la sécurité sociale, aux 10% les plus favorisés de s'assurer librement, l'assurance-maladie perdrait 20% de ses recettes et 8% des dépenses, soit un effet négatif de 20 milliards €.

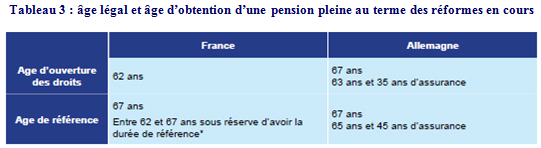

En matière de retraite dans un pays connaissant un vieillissement marqué et grandissant depuis les années 1970, Walter Riester, ancien président du syndicat IG Metall et ministre du Travail dans le premier gouvernement Schröder, a mis en place à côté du régime légal un deuxième pilier, i.e. un système d'épargne complémentaire par capitalisation, sous la forme soit d'une retraite d'entreprise, soit d'une retraite individuelle, les deux formules étant abondées par des bonifications fiscales. En matière de retraite légale (premier pilier), l'Allemagne a entrepris une réforme bien plus ample que la France.Les deux pays ont des systèmes " bismarckiens " obligatoires contributifs fondés sur la répartition. Le régime général allemand est plus étendu que le système français. Ne coexiste à son côté que le régime des fonctionnaires. En France, le système de retraite légal combine de multiples régimes dérogatoires. En Allemagne, depuis le 1er janvier 2012, le taux de cotisation est de 19,6% réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié. En France, ce taux est de 26,2%, à la charge des employeurs à hauteur de 60% et des salariés à 40%. Dans les deux pays, coexistent un âge légal et un âge de référence qui ouvre droit à pension à taux plein. L'âge légal, qui avait été reculé de 60 à 65 ans par le chancelier Helmut Kohl en 1996, est désormais fixé à 67 ans en Allemagne depuis la réforme de 2007, à 62 ans, en France à la suite de la réforme adoptée en 2010. Les Allemands ont toutefois la possibilité de liquider leurs droits dès 63 ans pour une carrière de 35 ans ; toutefois, cette faculté est très peu avantageuse puisque elle est assortie de très fortes décotes sur le montant des pensions. En France, les pensions sont calculées sur les 25 meilleures années ; en Allemagne, depuis 1992, la pension est fonction d'un nombre de points accumulés. Une originalité à relever dans le système allemand réside dans la méthode d'ajustement des retraites par un correctif lié au rapport actifs/inactifs. Le taux français de remplacement des régimes obligatoires est de l'ordre de 65% contre un taux de 50% en Allemagne.

Source : Les Cahiers de la DG Trésor n°2012-01, Août 2012, p.80

Source : Les Cahiers de la DG Trésor n°2012-01, Août 2012, p.80

En France, la part de la richesse produite consacrée aux retraites est supérieure à celle observée en Allemagne : 14,5% contre 13,1%. Sur la période 2000-2008, les évolutions ont été très différentes entre les deux pays : en France, les pensions ont progressé de 5% alors qu'en Allemagne, par suite de la réforme votée en 2004, elles ont reculé. Au cours de la période 2010-2060, le poids des pensions progresserait plus vite en Allemagne qu'en France en raison des trajectoires démographiques différentes. Pour autant, en 2060, ces dépenses atteindraient 13,4% du PIB en Allemagne contre 15,1% en France.

Marché du travail et lutte contre le chômage : allégement du coût et flexibilisation du travail en Allemagne, hausse des coûts et stratégie défensive en France

La façon dont l'Allemagne et la France ont abordé l'emploi et le travail, au cours de la dernière décennie, fait davantage ressortir l'opposition des logiques à l'œuvre par rapport au champ de la protection sociale.

En matière sociale, les dirigeants allemands ont misé sur la responsabilité individuelle pour la réalisation des réformes entreprises. C'est le cœur de l'Agenda 2010 conduit par le chancelier Schröder qui s'est appuyé sur les travaux d'une commission présidée par Peter Hartz, directeur du travail chez Volkswagen. Les lois Hartz adoptées entre 2003 et 2005 avaient comme objectif principal de faciliter et d'inciter (fördern und fordern) les chômeurs à retrouver un emploi. L'Office fédéral pour l'emploi, restructuré et rebaptisé Agence fédérale pour l'emploi, s'est vu conférer une autonomie plus grande notamment en faveur des agences locales qui cumulent l'accueil, l'orientation des chômeurs et leur indemnisation. Les chômeurs sont incités à créer leur entreprise, personnelle (Ich-AG) ou familiale (Familien-AG). Les mini-jobs qui sont cumulables avec un autre emploi sont encouragés, leur rémunération ayant été portée à 400 €. Il en va de même pour les travaux occasionnels rémunérés à un euro de l'heure. Les règles d'acceptation d'emploi ont été durcies : les chômeurs doivent accepter des emplois dont la rémunération est inférieure de 30% aux minima conventionnels.

Le volet le plus emblématique des réformes est contenu dans la loi Hartz IV entrée en vigueur le 1er janvier 2005, relative à l'indemnisation des chômeurs. L'aide aux chômeurs, qui succédait à l'allocation chômage en fin de droits, est supprimée. Elle est remplacée par une formule combinant allocation forfaitaire et aide sociale. Les allocations chômage voient leur durée ramenée de 32 mois à 18 mois pour les salariés de plus de 55 ans. Elle est fixée à 12 mois pour les salariés de moins de 55 ans. Après les réformes mises en œuvre en Allemagne, la France présente donc un système très généreux d'indemnisation : il faut avoir travaillé 12 mois en Allemagne, 4 en France pour avoir un droit à indemnisation. L'indemnisation repose sur un principe d'un jour travaillé, un jour indemnisé en France, deux mois travaillés, un mois indemnisé en Allemagne.

La flexibilité du marché du travail en Allemagne, sa rigidité en France, tiennent aussi à l'utilisation très différente du chômage partiel. Il convient de noter qu'en Allemagne on parle de travail partiel (Kurzarbeit) et non de chômage partiel comme en France. Le chômage partiel concerne 1,2 million de personnes en Allemagne, 200.000 en France. En particulier, la faible poussée du taux de chômage au plus fort de la crise revient, pour une large part, à son efficacité en phase de retournement de cycle économique : 1,5 million de personnes y ont eu recours en 2008-2009 contre 250.000 en France. Au cours de cette période, le taux de chômage allemand a augmenté de 0,3 point seulement pour un PIB en chute de 5% alors qu'il passait en France de 7,8 à 9,5%, soit 1,7 point de progression, pour un PIB en recul de 2,5%.

La différence tient à la rapidité d'emploi du chômage partiel en Allemagne qui a poursuivi l'assouplissement de ses conditions d'éligibilité, l'allongement de la durée d'indemnisation, alors qu'il continue à se caractériser par sa lourdeur et son coût rédhibitoires en France. L'Allemagne n'exige, à la différence de ce que prévoit la législation française au titre de la formule d'activité partielle de longue durée (APLD), ni maintien de l'emploi ni formation. De surcroît jusqu'en janvier 2012, la procédure française était soumise à autorisation administrative. En Allemagne, son coût relève de l'indemnisation chômage, alors qu'en France l'employeur n'est que partiellement remboursé par l'Etat.

La volonté allemande de maîtriser les coûts salariaux a constitué une condition majeure pour mener à bien la réforme de la protection sociale et du marché du travail. Ainsi dans le domaine de l'industrie manufacturière, le coût salarial horaire, estimé par les comptes nationaux, a progressé entre 2000 et 2008 de 28% en France contre 16% en Allemagne. Quant au coût horaire total de main d'œuvre, il progressait de 17% en Allemagne contre 56% en France. Les coûts salariaux unitaires évoluaient au cours de la même période de 3% en France contre un repli de 11% en Allemagne. Cette dérive tient aux effets cumulés de la réduction du temps de travail à 35 heures en France et de la dérive des coûts sociaux du travail. Aux éléments de prix, il faut ajouter les éléments de quantité, c'est-à-dire le temps de travail. La France est le pays où, à l'exception de la Finlande, l'on travaille le moins en Europe : 1679 heures en 2010, soit une baisse de 10% en 10 ans. En Allemagne, la durée annuelle est de 1904 heures, soit une baisse de 5,4% entre 2000 et 2010. En Italie le temps de travail est de 1813 heures, soit une baisse de 6,4% en dix ans. Le poids cumulé du coût du travail, qui a augmenté bien plus fortement que celui de l'Allemagne, et du temps de travail, qui a été comprimé comme à peu près nulle part en Europe, place les entreprises françaises dans une situation de contrainte d'offre qui explique l'essentiel de l'écart de performance avec l'Allemagne.

La manière dont le poids des charges fiscales et sociales affecte deux entreprises de même taille et de même activité a fait l'objet d'une simulation réalisée par Henri Lagarde [8]. L'entreprise française réalise un résultat courant avant impôt égal à 10% du chiffre d'affaires quand l'entreprise allemande dégage un résultat qui en représente 22,6%. La différence vient pour l'essentiel des charges sociales employeurs : 38,1% des salaires bruts en France contre 16,6% en Allemagne. Le résultat net ressortira à 7% du chiffre d'affaires en France contre 16,7% en Allemagne. Outre le moindre poids des charges sociales, en Allemagne la fiscalité est également plus favorable à deux niveaux : le taux d'imposition sur les sociétés a été ramené en 2007 à 15% alors qu'il demeure fixé à 33,3% en France. De plus, la fiscalité locale frappe la valeur ajoutée en France, le résultat courant avant impôt en Allemagne. Ainsi une entreprise française paiera encore des impôts alors qu'elle réalise des pertes en France, ce qui ne sera pas le cas en Allemagne. Il faut encore souligner les effets des deux régimes nationaux sur la structure financière des entreprises : là où les cash-flows (résultat net + dotations aux amortissements) s'élèveront à 24% du chiffre d'affaires pour une entreprise allemande, ils n'atteindront dans la même entreprise évoluant en France que 14,8%.

Dans ces conditions, l'évolution plus favorable en Allemagne qu'en France du taux de marge (excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée) qui atteint désormais 42% dans un cas, 28% dans l'autre, explique pour une large part la capacité à mener des réformes sans avoir à subir une envolée du taux de chômage dans le premier cas, alors que l'emploi est demeuré la variable d'ajustement dans le second. Au moment où l'Allemagne a, sous l'impulsion du chancelier Schröder, décidé de mettre en œuvre l'Agenda 2010, elle se trouvait dans une situation qui n'est pas sans rappeler la situation française actuelle. En particulier, le chômage avait pris un tour endémique en frappant 4 millions de personnes en 2002. Comme l'ont observé Matthias Bittorf et Alexander Klein, " l'Agenda 2010 avait soulevé une vive controverse dans l'espace public, ses opposants estimant que l'abaissement des aides aux demandeurs d'emploi décidé dans ce cadre revenait à un durcissement inacceptable des conditions ouvrant droit à prestation, et que cette réforme menait au " démantèlement de l'Etat social ". Avec le recul, les réformes de l'Agenda 2010 sont considérées comme une des principales raisons expliquant le regain de compétitivité de l'économie allemande au cours de ces dernières années. [9] "

La différence fondamentale réside bien dans la relation singulière que l'Allemagne et la France entretiennent vis-à-vis du travail. Tout le sens des réformes en Allemagne pousse à maintenir ou à faire revenir sur le marché du travail le plus grand nombre de personnes. Le niveau et les variations des taux d'activité [10] témoignent très clairement de ces différences de stratégie. Les taux d'emploi sont supérieurs en Allemagne à ceux de la France pour toutes les tranches d'âge. La France pratique une politique d'emploi " malthusienne " : l'emploi est une denrée rare, volontairement contingentée. A l'inverse de la politique allemande, la France retarde l'entrée des jeunes et accélère la sortie des seniors. D'où un taux d'emploi faible parce le taux d'activité l'est lui-même. Le taux d'activité est déterminant pour l'emploi : on a donc logiquement des taux d'emploi d'autant plus élevés que les taux d'activité le sont eux-mêmes. Dans ces deux registres, la césure franco-allemande de 2003-2004 est flagrante : au moment même où la France généralise les 35 heures, l'Allemagne réforme sa protection sociale et son marché du travail pour permettre un élargissement de la population au travail, en particulier en abaissant les barrières d'accès à l'emploi.

Un rôle des partenaires sociaux différent dans en Allemagne et en France

Le rôle des partenaires sociaux demeure central dans l'efficacité du pilotage des performances allemandes. La régulation sociale allemande repose sur le principe de Tarifautonomie qui relève exclusivement de la responsabilité partagée des syndicats et des employeurs, à la différence de la France où l'Etat joue un rôle directeur. Le système allemand repose sur un double échelon, la branche et l'établissement. Au niveau de la branche, les partenaires sociaux fixent la norme ; le niveau de l'établissement au moyen d'un conseil d'établissement (Betriebsrat) présent dans les entreprises de plus de 5 salariés, est chargé de l'application des normes. Les employeurs sont très attachés à ce système qu'ils considèrent comme un des facteurs décisifs de la réussite de leurs entreprises et, au-delà, de l'Allemagne. Avec la double contrainte issue de la réunification et de la crise, de même avec le déclin de la représentativité syndicale et l'appel à davantage de responsabilité individuelle dans l'adaptation du système, le sentiment s'est répandu que la Tarifautonomie était en train de s'essouffler. Il n'empêche, malgré ces évolutions indiscutables, la capacité du patronat et des syndicats à construire des compromis au nom d'une responsabilité partagée à l'égard des entreprises constitue à l'évidence une des raisons principales pour lesquelles l'Allemagne, notamment au regard de l'ensemble de la zone euro, est en mesure d'afficher les meilleures performances en matière de croissance et de taux de chômage. En particulier, l'ensemble des composantes du compromis social qu'il s'agisse de la modération salariale, du travail partiel, de la volonté commune aux grands partis politiques comme aux partenaires sociaux de contenir, voire de réduire la pression de la protection sociale sur le coût du travail, ont eu pour effet de fortifier la structure financière des entreprises. C'est la raison majeure pour laquelle malgré un recul du taux de croissance en 2009 double de celui de la France dû à ses stabilisateurs sociaux, le chômage a peu progressé en Allemagne à partir de niveaux inférieurs au taux français. La manière dont syndicats et patronat en Allemagne pilotent conjointent le compromis social repose foncièrement sur une volonté de préserver la situation financière des entreprises, rempart ultime le plus solide contre une poussée du chômage, et le travail qualifié, seul garant d'un niveau de vie et de protection sociale élevés.

C'est cette alchimie particulière qu'on désigne communément sous le nom de "capitalisme rhénan", selon la formule de Michel Albert, qui a pu permettre bien au-delà du Mittelstand – l'univers des grosses PME de 200 à 5000 personnes – de construire les compromis nécessaires au maintien de la valeur ajoutée en Allemagne. De ce point de vue, ce qui apparaît comme l'adaptation emblématique du modèle social allemand, s'incarne dans les accords dits de Pforzheim (Baden-Württemberg), dans laquelle en février 2004, IG Metall pour les syndicats et Gesamtmetall pour le patronat ont élaboré le compromis qui permet au niveau de l'entreprise de déroger aux accords de branche en matière de salaire, de temps de travail. Ainsi dans les années 2003-2004, notamment dans les grands groupes se sont multipliés les accords tendant à maintenir l'emploi en Allemagne contre une adaptation du temps de travail et des salaires (Siemens, Mercedes, Volkswagen, etc.). Pour l'essentiel, ces accords se sont traduits par un retour à la semaine de travail à 40 heures sans hausse de salaire contre un maintien de l'emploi.

A rebours de l'évolution poursuivie en Allemagne, la France s'est "cramponnée" aux 35 heures, limitant leur réforme à des mesures techniques d'assouplissement subventionné. A l'heure où l'Etat impose à l'économie un choc fiscal équivalent à un choc pétrolier, les 35 heures représentent une charge budgétaire de l'ordre de 20 milliards €, ne trouvant de limitation de leurs effets que par une défiscalisation des heures supplémentaires au prix d'un coût budgétaire de l'ordre de 5 milliards €. Ces mesures ont été supprimées pendant l'été 2012 par le nouveau gouvernement français. Là où l'Allemagne trouve des solutions dans la flexibilisation encadrée de son modèle social, la France se contente de mesures superficielles, qui renforce au total la singularité d'un pays en zone euro à subventionner les entreprises pour ne pas travailler !

Qu'il s'agisse du discours politique ou social, les entreprises en France demeurent considérées comme la chose des patrons et le lieu de dissociation des classes sociales. En Allemagne, l'entreprise est le lieu, non seulement de la responsabilité partagée mais aussi de l'intégration sociale. Dans le droit fil de la doctrine sociale de l'Eglise [11], l'entreprise est une communauté, une institution ; le travail n'est pas un bien marchand mais un moyen de réalisation de la personne humaine. Le rôle social de l'entreprise est donc au centre de la conception allemande du développement économique qui la considère comme un acteur déterminant dans l'accomplissement humain des salariés. On ne comprend pas le rôle moteur des entreprises dans le domaine de la formation avec l'apprentissage sans avoir en tête cette caractéristique de la place centrale de l'entreprise dans la société : les effectifs concernés chaque année par l'apprentissage s'élèvent à 1,6 million de personnes, ce qui se traduit par une embauche dans 60% des cas.

Les syndicats ont aussi subi comme en France le déclin de leur représentativité. Entre le début des années 1990 et le milieu des années 2000, les effectifs syndicaux ont chuté de 5 millions d'adhérents dans la principale fédération syndicale DGB. Ils atteignent un total de 8 millions dont près de 7 pour la seule confédération DGB, ce qui donne un taux de syndicalisation allemand de 26%. Par comparaison, les effectifs français tournent autour de 1,5 million, soit un taux de syndicalisation de 6,5%. Là encore, autant les syndicats allemands dépendent étroitement de leurs adhérents, autant leurs homologues français ne doivent leur existence qu'à la manière dont l'Etat assure leur train de vie – ils tirent 90% de leurs ressources en dehors des adhésions – et impose leur représentativité. In fine, c'est bien en raison de la captation par l'Etat en France de la régulation sociale au détriment de la responsabilité partagée des organisations syndicales et patronales en Allemagne, que la réforme est bloquée d'un côté du Rhin, possible de l'autre.

Mise sous tutelle publique ou autonomie des acteurs économiques et sociaux ?

En définitive, la différence centrale entre la France et l'Allemagne, dès lors qu'on s'intéresse à leur ordonnancement de la protection sociale, porte sur la manière dont les gains de productivité des entreprises sont traités dans l'un et l'autre pays. En Allemagne, ce qui caractérise aussi bien le fonctionnement économique des entreprises que leur rôle social, c'est l'autonomie. Autonomie dans la conservation des gains de productivité ; responsabilité partagée des employeurs et des salariés à l'égard de l'entreprise, élément bel et bien central de la société. Les réformes engagées par Gerhard Schröder et poursuivies par Angela Merkel ne doivent rien au registre du volontarisme politique tel que l'exalte la classe politique française. Elles reposent au contraire sur le compromis et la responsabilité des acteurs sociaux. En France, l'Etat colbertiste et keynésien ne parvient toujours pas, si l'on juge par l'action du nouveau gouvernement, à se défaire de son rôle de tuteur de l'économie et d'infantilisation des partenaires sociaux. D'où des acteurs sociaux faibles et poussés au radicalisme idéologique pour pouvoir exister. Dans cette configuration, ni le patronat ni les syndicats n'ont véritablement la main sur les gains de productivité générés par les entreprises : là où l'on est dans le registre de l'autonomie en Allemagne, on est dans celui de leur mise sous tutelle en France.

Les signes ne trompent pas. Au pays qui ne jure que par l'effacement des inégalités, le niveau de vie s'est inscrit depuis bien longtemps, sur une trajectoire déclinante et divergente avec l'Allemagne. L'écart mesuré par les PIB par habitant est de l'ordre de 7% avec l'ensemble de l'Allemagne, mais il atteint 20% en excluant les nouveaux Länder.

La pire des inégalités réside dans le chômage : jamais en France depuis 1990, le taux de chômage n'est descendu en dessous de 8%. Sous le poids de la récession, il approche désormais de 11% et il est plutôt orienté à la hausse pour les années qui viennent. Encore ne tient-il pas compte de toutes les formes de chômage dissimulées que sont les recrutements de fonctionnaires et toutes les formules de mises à l'écart du marché du travail pour les jeunes, les femmes ou les seniors. A l'inverse, l'Allemagne qui était au début des années 2000 dans une situation proche de celle que connaît actuellement son principal partenaire, a concentré tous ses efforts réformateurs dans la volonté de réduire le chômage. Malgré un climat économique international et européen tendu, le taux de chômage allemand est revenu à des niveaux de l'ordre de 6,5 à 7%. Plus encore, à la différence de la France, où les jeunes ne peuvent, notamment en raison de la lourdeur du coût du travail, avoir accès à ce privilège que constitue désormais un contrat à durée indéterminée, les jeunes Allemands ont accès à un emploi identique à celui de l'ensemble de la population. En France, le taux de chômage des jeunes de l'ordre de 25%, est donc deux fois et demie supérieur à celui l'ensemble de la population alors qu'il est identique pour les jeunes Allemands à celui du reste de la population.

Conclusion

La ligne de partage entre la France et l'Allemagne ne repose donc ni sur la priorité donnée au social dans un cas, ni à sa récusation dans l'autre comme le montre sa place dans la réussite d'ensemble du capitalisme rhénan. Le clivage est double : en France, l'Etat alimente une vison diabolisée de la mondialisation et des entreprises, et organise délibérément l'opposition entre l'économique et le social. En Allemagne, des partenaires sociaux autonomes et responsables lient étroitement les deux et démontrent que non seulement l'âge de la mondialisation n'est pas voué par nature à déchirer la protection sociale à belles dents mais fournit, au contraire, les moyens de sa vitalité pour peu que l'on soit apte à mettre en œuvre une stratégie gagnante. L'Allemagne regarde le monde en face comme une opportunité quand la France le fuit dans un déni de réalité comme le souligne avec un humour tout britannique Sophie Pedder [12]. La France continue à vouloir exister dans le monde du XXIe siècle en sanctuarisant les rentes du secteur abrité continûment étendu par la confiscation croissante des gains de productivité du secteur exposé ; en Allemagne, cette dichotomie n'existe pas, chacun est appelé à prendre sa part de responsabilité d'un effort reposant sur l'ensemble de la société.

A force de s'accrocher à ce type de stratégie, la France prend le risque de se tromper d'époque : qu'est-ce donc que la mondialisation et la généralisation de l'ouverture des économies, sinon le rappel, parfois brutal, que le travail est l'élément fondateur et la condition de la croissance économique et des niveaux de vie, et en particulier de la protection sociale ? La stratégie française avait peut-être sa logique au temps des économies fermées et administrées. Mais ce temps est désormais révolu.

Finalement, dans un pays qui a précisément de l'Etat une conception " volontariste " consistant foncièrement à se soustraire au réel, le drame ultime des élites politiques et sociales françaises, c'est que l'Allemagne les contraignent à devoir le regarder en face.

[1] David Ricardo (1772-1823) est le théoricien fondateur l'échange international. Selon sa thèse, les pays doivent se spécialiser sur les productions pour lesquelles ils bénéficient d'avantages comparatifs. Sa théorie justifie le bien-fondé du libre-échange. Joseph Schumpeter (1883-1950) fait de l'entrepreneur le facteur déterminant de la croissance, à travers l'innovation qui génère un processus de destruction créatrice: elle déclasse les techniques anciennes mais augmente le potentiel de croissance (machine à vapeur, électricité, informatique)

[2] Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, t.1, Le renouveau 1958-1962, Paris, Librairie Plon, 1970.

[3] Cité par Fabrice Pessin, Christophe Strassel, Le modèle allemand en question, Paris, Economica, 2006.

[4] La France est-elle en train de devenir une nouvelle Grèce ? Bild Zeitung, 31 octobre 2012.

[5] Données 2009. Eurostat-Chambre de Commerce et d'industrie de Paris.

[6] Cour des Comptes, Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, Paris, mars 2011.

[7] Le Monde, 8 mars 2012.

[8] Henri Lagarde, France-Allemagne : du chômage endémique à la prospérité retrouvée, Paris, Presses des Mines, 2011.

[9][10] Le taux d'activité mesure la part de la population en activité, y compris celle en situation de demande d'emploi. Le taux d'emploi mesure la proportion des effectifs d'une tranche de population dans la population en âge de travailler

[11] Ulrike Reisach, La responsabilité sociale de l'entreprise en Allemagne, CIRAC, Regards sur l'économie allemande, N°103, Hiver 2011

[12] Sophie Pedder, Le déni Français, les derniers enfants gâtés de l'Europe, Paris, JC Lattès, 2012.

Directeur de la publication : Pascale Joannin

Pour aller plus loin

Climat et énergie

Valérie Plagnol

—

22 avril 2025

Liberté, sécurité, justice

Jean Mafart

—

14 avril 2025

Asie et Indopacifique

Pierrick Bouffaron

—

7 avril 2025

Démocratie et citoyenneté

Radovan Gura

—

24 mars 2025

La Lettre

Schuman

L'actualité européenne de la semaine

Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Versions :